广州,如同一种非虚构文学经验,一如既往的数字信息与空间形态、日常生活与空间体验、艺术与空间的无限纠缠。

游走于常规边缘,以此构建一种非虚构的建筑创作热情。正如建筑的功力在于建筑之外,不同领域、不同角度,带给我们不同感知,而以建筑为媒介,通过语言、符号、空间的转译,也能够感知到不同主体的共通情结。在“多重叠加”的广州,我们顺着自己的不规则,依然能够以诗意栖息,找寻属于自己的个性化表达与回应。

广

州

城市观察员

- 郭振江

玳山建筑设计

- 郑奋

书店老板

- 邵兵

建筑档案主编/创始人

01

转译

「建筑,是一种,

在空间中找寻自我的媒介」

邵兵(建筑档案主编,以下简称“邵”)本期城市记录者是郭振江和书店老板郑奋老师,广州海珠区的同福路上,接下来将从市二宫到龟岗,串门老广州。请郭老师您来介绍一下这次的主题。

郭振江(玳山建筑设计创始人,以下简称“郭”)这次城市记录的主题是“非虚构空间中的双向表达”——当我们在观望建筑,它们怎么看我们?或许我们在哪里可以找到情感上的共鸣?就像艺术一样,建筑可能是一种媒介、一种手段,让我们在空间中找寻自我。

郑奋(书店老板,以下简称“郑”)生活很复杂,但我们可以选择诗意;人与人,人与物也很复杂,但我愿意选择成为你,与你共情,我们都走在对方的路上寻求情绪共通。

郭郑奋其实是我独立开业以来的第一波的业主,在我职业生涯的起步阶段,很难得遇到一个好业主。有一篇文章提到,独立建筑师要生存下来有几个方面,其中包括:很好的业主、充足的预算、自己过硬的技术……郑奋是我很信任的甲方。我们一来二往就变成了好朋友,他是个诗人,我挺喜欢看他的诗,也可以给我很多启发,我其实经常跟他请教,有两个装置项目我都征求过他的意见。

邵比如哪方面的意见?

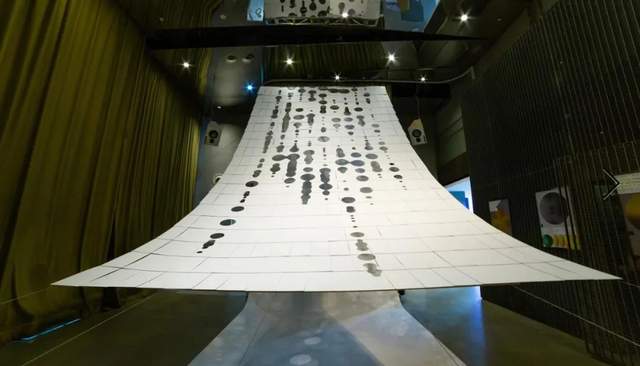

郭之前跟黄礼孩老师有一次机缘合作,做了一个跟他的诗相结合装置,“时间的刻度”,在广东时代美术馆展出。黄老师是我们华南地区很好的诗人,但其实我对诗歌没有什么了解,就跟郑奋去聊了一下诗歌是怎么回事。

时间的刻度——诗歌空间艺术装置

郑黄老师做了一个民间的诗刊,就扎根在广东,做了将近二十年,很了不起。

邵这是两个不一样的专业,怎么合作?

郑他很好玩的,他总是可以找到一个符号或者一个话语,在小说、诗歌、建筑等任何其他方面做转译,我觉得他做的很多事都是在转译。

时间的刻度——诗歌空间艺术装置

邵你小时候是在这儿住过吗?

郭不是,我们后来搬过来的,之前我们在海珠区另外一个地方长大,也不远。我对这个地方的情感很复杂,特别想说又说不出来,那种含蓄、隐晦的情感,其实不仅仅存在于岩井俊二笔下的男女之间的情愫,而是存在于东亚儒家文化笼罩下的每个人与他人之间的情绪。建筑师、丈夫、儿子、父亲……我们习惯于先以各种身份处理好各种关系,但是你自己在哪里?

郑20世纪时海德格尔说,自己是被“抛”到这个世界上来的。他用的“抛”我觉得很准。但他又说了一句话,即使你被抛到这个世界上来,你仍然可以“诗意地栖居”,这又给予了一些安慰。他说“诗意的栖居”,就像一只很小的鸟,爪子很轻盈地搭在树上,就好像长在树上一样,是很自然的存在。哲学家用词是非常准确的,冲着这两句话,我就认为他是20世纪最牛的哲学家。

郭我觉得建筑教学经常讲“诗意栖居”,可是老师自己都不明白,怎么去教学生?所以我还是喜欢和不同专业的人聊天。或许到了人生的某个阶段,你会突然发现,其实之前你被教导的那些路径都是无关紧要的,你依然活着,依然生活,依然可以找到生活的乐趣或者要做的事情,这既是再好不过的事情。

邵好像在我们的教育中,是有一套体系要去驯化你的。要你出国,再回来,你要做成点事情,你要升官发财,所有这些似乎都是既定的,从你出生开始就赋予你的使命。

郑看《大象席地而坐》时,我真的觉得那个导演写大学生活写得太到位了——就像让所有人都卷进去的荒原一样,那里只能厮杀搏斗。以前我经常安慰自己说,只要经历过的东西总是有点用的,但现在我承认我的大学是空白,空白就意味着要补课。但丁的《神曲》提到三个地方,地狱、炼狱和天堂,而不是直接从地狱到天堂。“炼狱”是很关键的,还要有一个引领者,设定炼狱这个事情太有必要了,如果一开始别人给你说读大学就是唯一的出路,到大学的时候你就放任了,那每个人都会懵的,那个人不知道我自己到底在天堂还是在地狱没有出来。

邵我觉得我们一直在第二步,但第二步没有说。

02

接壤

「新旧之间,人生活着的地方,

才是最需要用力的地方」

邵之前你来过同福东路吗?

郭来过,不多,平时这里也没什么人来。在四五年前我有个项目在这一片街区,当时溜达到这里了,走的时候觉得还挺有趣的。

邵这里的对比还挺有意思的,都是新旧叠加的状态,很广州的状态。

郭现在这种街算是比较宽敞的,待会儿拐到小巷子里面去,会更加窄。像这种防盗网,这些棚子、楼顶的加建,我并不觉得它是“诗意的栖居”,它只是生活,是活着的。

邵像这种老街基本上都是一个个独立小单元吗?

郭每一栋应该是很久很久留下来的那些私宅,当时的战争也好,有一些家属或者业主移民了也好,慢慢越分越小,老化变成这样。我们一路上也会看到这些翻修,或者是一些新的搭建。

邵现在每个城市都有大量的老住宅,现在的城市要求它改变,你怎么看这种情况?

郭那从我的项目说起吧。当时业主找我是因为他看到“梦想改造家”,这么少的钱能做这么好的独立房子,好像满足了一些梦想。当时我也是受到这个影响,我想如果我有机会拿到这么小小的一个房子,能为这个家庭、为这个人去度身定造一个属于他的空间,这是属于建筑师的梦想,于是我们就一拍即合。我们觉得雨棚就雨棚,好看很重要,功能很重要,但是你看这些都是很复合在一起的。

邵它好多功能是它自己很日常的功能,不是建筑师眼中的功能。

郭对,所以当时我在逛的时候,我在注意这个事情,包括现在的这些实践,怎么利用最简单的东西、最便宜的东西,当然这是为业主考虑,去回应一些最现实的问题。我觉得这些答案可以在这些自发的改造上面去获取一些知识的。

郑它不是来自于一个系统的。

邵对,它这些东西是生活系统,比如衣服要搭在这儿,你说要不要加一根杆儿?它不好看,他每天都这么干,他就干了。

郭你看那个防盗网挑了出来,它不是单一满足防盗需求了,有点悬空寺的感觉,它已经约定俗成变成一种空间占领。或者是一种二合一的需求,其实就是一种。像这种东西反正天天在这边走,你不会感觉有什么刺激的,但是作为一个受训的职业建筑师,我能够看到一些可以加入我设计之中的体系之外的新的元素。

邵刚才我们坐的后面是一个新楼,很高的商品房,而这边好像是我们理解中的上个时代的住宿方式,它形成了一种约定俗成的习惯。现在城市要变化,在新一轮的更新中,需要面对最大的问题就是我们如何在思想上接壤。

郭东山口那边的房子要更有历史一些,几乎都有上百年的历史。

邵我们似乎对历史保护街区的重视程度,要远远超过对居民区的。但是我觉得应该反过来,人生活的地方,才是最需要去用力的地方,因为它的生态足够给你基础。

郭历史保护街区其实也有生态,只是它相对更需要有一个城市管理者进行平衡。

03

非虚构

「无用,但强烈,

以非虚构构建一种虚构的体验」

邵我觉得非虚构这件事恰恰是有价值的,你认为这是一种怎么样的状态?

郭非虚构这个事情,我隐约觉得它跟我们做建筑设计是比较接近的。建筑师总是要去解决一些很实际的事情,其实都是在回应整个物理世界的状况,无论是这里还是地球上任意一个地方,比如扎哈的东西,好像一个宇宙飞船一样,在奋力挣脱地球的重力。但实际上无论你的东西怎么样飞来飞去,漂浮在空中,最后始终是要落地的,只不过可能外观看上去好像很轻松,但实际上还是要计算结构力学,这个东西才立得住,用扎哈的话来说——你要费很大的劲来让人觉得很轻松。但非虚构的文学叙事,不同于一些纯文学,它其实是基于这些现实的条件或者是现实的东西之上的升华,或者是创作,让整个事情上升到诗意的状态。

邵我觉得它是一种过程性经验。好多东西看起来无用,却带有很强烈的意味。就像你说它像是一种文学叙事风格,或者一种被虚构的生活方式,但是你必须得通过它来实现,这就是建筑师永远的镣铐,当你以非虚构的形式实现它的时候,就串成了一个你。

郑扎哈在虚构,她要通过非虚构去完成虚构。我站在外行的角度上问一个问题,比较直接,你觉得这种复杂做法的必要性在哪儿呢?

郭其实我们做建筑的时候,在解决一些很实际的问题之外,还需要去回应或者表达,这个已经不完全是建筑的范畴了。可能有一点漂移到公共艺术或者纯艺术方面,或者跟其他领域交叉的方面,有一些夹带“私货”的行为……建筑、装置、艺术品等,都可以成为媒介,一种人与人之间沟通的介质,引起人们的共鸣,这些是在真实基础上的,它不完全是虚构。反过来回答你的问题,或许业主更期待的是扎哈本人,或者是“扎哈”这个IP的看法。

邵IP的光芒或者思想带来的锐度,对社会的影响。

04

边界游走

「以设计审视自我,无关成败,

重要的是不去重复自己」

邵我对这个雪糕店印象非常深刻,我觉得它牛的一点是,创造了一个人跟世界的独特的边界。当时我坐在那里,往里面看,它在看我,但我看它的时候,它不一定在看我。

郑我不懂建筑,但我看它的时候,我就觉得有一个东西在看着我。他的设计是一种视角,比如滕王面包店,面包架是倾斜的,对着架子挑面包的时候,我感觉面包好像也在挑我。他的东西,一看就知道是他的了。

滕王面包店 © 郭振江

邵去那个地下空间的时候,给我一种强烈的挤压感和压迫感。后来咱俩为什么坐那儿呢?因为不得不坐下,坐下是最舒服的感觉,这个空间不是一个空白的空间,它是有内容、有情绪给你的。但是去雪糕店你会对它好奇,要么你过来拍照,要么就是你过来吃雪糕,要么你过来看看我,三种语言。

反观扎哈的建筑,它们是庞大的巨构,我的身体跟它之间不会产生直接的关系。比如冬天的望京SOHO风很大,那里的风好像带给你的对整个城市的幻象,那好像是对人极致身体感的实现,或者是跟各种思想情感的连接。但那个跟你其实是没有关系的,你坐个电梯上几楼拍个照,它代表整个城市意向。而这里才是生活意向,是很日常的。

郭做小项目的时候,更可以跟人发生关系。我也不是帮老东家说话,但是在处理一个城市地标的时候,从城市的格局去看,它已经不是单独的建筑物了,它更像是一个城市坐标。但落到十平米不到的空间里,我们其实设计的就是一个界面,里面的东西是很简单的。我们设计的界面的厚度,要解决的是人跟人的交流问题,这在设计里的单位是不同的。

邵小单位反而能够产生情感的连接,就是要把一个小气口做足了,像一首小诗或者路边的一个夹角,还有刚才我们看的棚子,跟那个感觉是一样的。在足够混杂的场里,它才具体的。

Call me MOSAIC书店 © turtlehill

郭建筑设计没有标准答案,怎么样回答都可以的。我更希望它有个人化的表达,如果甲方只是通过你的画笔去达到他心目中的答案的时候,其实是我们帮他寻找他心中的东西,我们是一个服务者,而不是一个作者。

以前在扎哈里做习惯了,动不动就是一个地标。后来自己做的时候,一是没有机会做地标,二是我也不想了,就特别想做一些小的事情。扎哈走的是一条康庄大道,通往很广的方向,而我们在走这条路的时候,也尝试过很多很多的小道,但是不成功,我们退回来走另外一条道成功了,大家就继续往这个方向走。在我看来,我们试过的这些岔路也没什么不好,也许可以走一下,可以试一下,有些思想的火花是不应该被遗忘的。

邵你会抗拒吗?

郭我不会抗拒。但我会有意识地去避开,我经常会这样问自己,如果是以前,我会怎么处理这个事情,我们就不要那样做。

郑我有一次在火车站很无聊,看了塞林格的《西摩小传》。塞林格写了一个家庭,里面的小朋友们都是天才,其中大哥是家是最受崇拜的天才,老二是一个写作者。有一次大哥写了一封给他英文系的主任,大哥读完之后觉得很像老二写的,他就超开心,当时他说了一句话:“当我觉得忽然成为你的时候我非常开心。”我看到这句话的时候我觉得那一刻我都崩溃了,老二有老大的阴影,老二一生都在努力成为“我”,但是老大说想成为他的时候,他一生的信仰好像都崩塌了……这三十年,都是为了这句话,我拯救你的方式就是我成为你。

邵你走向他的路上,他在走向你的路上。

郭我觉得如果要成为自己,最终一定是要破除所有“领路人”的幻象的,所有我所熟悉的、我崇拜的那些人,全部把他排除掉。我能不能干一些他们没有干过的事情,或者他们没有走过的方向?这是必然的。当然有些成功,有些不成功,但我不想去重复自己。

“白日星空璀璨”空间装置 © 钟智

邵我觉得你有强烈的边界。

郭我觉得我们的边界是游走于建筑。

邵你一定要从建筑开始游走,不是游走于建筑,从建筑开始游走到艺术,游走到其它。

郑他的边界非常强。

郭我觉得建筑也好,设计也好,它是一种本领、一种手段,建筑不过是我擅长的手段,文字之于写作者一样。我们不要介意一种媒介,它只是一种手段,最后我们的目标是人与人之间的交流,或者是一种情感,或者是一种思考的一种表达。

05

频率相符

「要有一些鲜活的东西,

或许这就是东山口」

邵现在这条街感觉很好,夕阳微光,三个男人聊天。

郭曾经有一句话特别感动我,那句话说:我们本身已经站在了最前沿的地方,我们有责任去把边界再往外拓展,而不是要去重复之前的东西。我有扎哈的传承,以及一些工作、学习上的经验积累,我们一旦有机会,必须要尝试一些新的东西,或者是以前做过但没做好的东西,不然干脆就不要做建筑了,何必要这么累呢,不如去想想怎么赚钱。我经常劝退我的学生,我说这个行业已经是夕阳行业,如果你不是真的热爱,就不要勉强,你可以换个赛道。

郑你对热爱要求真的很高。

郭我在扎哈那,做一个建筑就要6年,我是真的觉得没必要。去赚钱不好吗,去做点自己热爱的事情不好吗?

邵我们先来看这个小美术馆。

郭我来介绍,这是腹黑女王Alice,我们的两个朋友是这里的主理人,也是媒体人,特别有想法。这是他们的办公室、会客室,加上文创品的销售,是一种集画廊及文艺空间。

邵是艺廊的形态,上次来我觉得他俩的状态特别好,俩人有一搭没一搭的,能把这事玩儿起来挺有意思。不像一般美术馆那么庄重。

Alice我们做的东西都是比较接地气的。

邵这一层是“买得起的品位”。

Alice下一层叫“触得到的艺术”。

郭我们下去看一下。

郭这是一个网红打卡点,可以上下反射。东山口这边极少数的地下室,Alice他们租下这个房子的时候还不知道有地下室,后来听业主说有45年都没有进入过这个空间,机缘巧合下他们利用这个地下室开始做一些艺术的展览,于是找了我去做一些翻新的工作。这个地方层高1米8左右,这个梁就更低了。

邵好像有玻璃碎会扎到屁股的那种担心,但其实上次我看过下面,我觉得挺结实的。

郭其实是结实的,但是它有点弹性,弹性有点危险感,上次那个展刚刚撤展,所以就回复到最原始,就我设计时候的那个原貌,就长这样子。我们看到这些镜子,通过这个镜子把整个空间打开扩大了。

邵我觉得做这种小空间也是一种抵抗和抗争。

郭他们差不多坚持了有一年了,快到一周年了,我以为他们坚持不到一年。

Alice因为我们没有真的要做很先锋化、很高级的当代艺术,我们做得更多的是在生活里可以发现的艺术,打动的是跟我们频率相符的那些人。

音乐活动和展览现场 © 邓咏诗

邵我觉得不用定性是什么,刚才我们也聊着不用定性是什么,玩的开心就行,不用定性一定被归类为某种艺术,索性就是“我的艺术”就可以了,甚至是不需要追求它是艺术。我第一次来觉得下面是一个很冷静的空间,上面是很鲜活的状态。所以这个鲜活可以跟周边产生各种关系,比如某个咖啡店它需要什么,每个月会挑选多少个老人来我们这里玩点什么,我觉得互动很重要,与其好多远方的人来,不如把这一块儿我们玩开了。

Alice我们更主张社区里面的一些艺术生活,可以交流,我们做地下室那时候,我是觉得只是想有一个地方让大家喜欢文艺的人来交流,能刺激到某些人有一些新的想法,碰撞出一些新的想法,这就是已经很好的事情,并不是说要做什么很高大上的东西。

LowLowLand文艺空间 © 钟智(左)、邓咏诗

郭这简单说就是用爱发电。

邵希望你成为永久发电机,不是一年的发电机。

Alice我们在发电的同时也收到很多爱,在这一年过程中。我觉得这个过程不单单是我们在发电,其他人也用发电来支持我们。

郭在广州这么小的圈子里,其实还是有很多人需要这种事情。

邵恰恰需要很多小内核的东西,不同的人,可以玩的好的、不好的,高级的、不高级的,都不重要,让大家玩起来,要有一些鲜活的东西,可能这就是东山口。

邵“玳山”的“玳”是怎么来的?

郭这里叫龟岗,玳瑁是一种乌龟,所以他叫玳,取了玳字叫玳山。“玳山”这个名字有莫名的文艺感和陌生感,我经常会被问到这个问题,然后就会解释这个故事,毕竟都搬走了,留下了这个名字,也算是留下了一个念想。

06

“眼睛”

「捕捉诗意的虚构,

在不规则中构建一座乌托邦」

邵你更喜欢那些年在东山口的感觉?

郭我都喜欢,我甚至觉得这种流动性是正确的,我们不要留在一个地方太久,这边待五年要迁移,办公室要移动,你在那边扎根五年三年的那种感觉。以前我的工作室,现在已经变成了一个中古店。你看这棵树还是我买回来的,他们移到了这里,以前这里还有很多竹子树,现在没有了。俱往矣,还看今朝。

邵我们就在这个地方结束,这个我觉得是最好的纪念。郑奋先来总结一下今天吧,今天有什么感受。

郑2017年,我出来创业的时候第一个案子,当时我就找到他,我觉得跟他聊是很愉快的,我觉得怎么乱聊他都可以给我一些回应。

邵很多我们这一代青年设计师,我们在代际迭代的过程中没有很好地起来,他们日子过得非常难,但我觉得这和创作的东西是相互的,比如如果他有更好的名气,他创作出来的作品可能更自由一些。

康园“一锥书屋” © 猫瞳工作室

郑他还好,我觉得他心态特别好,我希望他如果稍微再更多点名气的话,他可能更放松一点。

邵有名气了会不会有拘束?

郭我真的没包袱,就是我明天不干了,把设计费汇总一下就结束了。反正就是放开,成名也好,不成名也好,我就做我自己喜欢做的事情。如果哪一天我做不了我喜欢的事情,那我就不干了,市场不需要我,我就不干了。我要干什么不好,就卖雪糕了。所以没有什么特定的目的,反正就是像你说的,只要玩得开心就好。

郑我就是随便聊了,因为我承认那时候跟着你们的时候,看着那些东西,我其实不是什么路上观察者,因为我基本上给我刺激比较多的就是文字,是这种古老的东西,它不是那种即时性的东西。这种即时性的东西是需要消化的,我觉得那些东西一下子刺激不到我,我更多的是跟着你们两位,你们的“眼睛”是我不具备的。

如果让我最后讲一下,我希望他可以有机会找到一个更合适的、更松一点的状态。人在某些时候,外界有些东西会产生一些变化的时候,我觉得他做出来的东西会稍微不一样,锐利也OK,因为这就是他。好在我觉得他心态特别好,他心态真的好。

马赛克书店上海油罐艺术中心快闪店 © 朱迪

邵我越来越觉得城市记录者这件事儿,对我来说是一个诗意的虚构,我很享受这件事,因为我不喜欢非虚构的,我喜欢那种文字或者是构想乌托邦的状态,那个是我的食粮。来到广州这座城市,遇见大家,最后有这样一小撮人,大家一块儿去走、去看、去听,对我来说是极大的一种享受,感谢大家给了我这样的机会,我是在其中被选择的那个。我们做这个事儿,我也不会想着他留下什么,留下的可能就是视频、这些文字,叫做流言蜚语也好,叫它风言风语也好,有人说碎也好,散也好,但我觉得我也曾经认真偶遇过、捕捉过、靠近过这些人,这是我的享受。

今天走下来,你给我的感觉就是一个炸毛的、建筑界的小爱因斯坦,他的每个东西都不一样。我其实不愿意去看你做那些非常正经的东西,在我眼中你就是一种不规则的状态,你做一个很不正经的我反而很高兴。感谢大家!

本文整理自「城市记录者丨我们在广州」 2022 年 7 月 12 日的城市行走直播,除特殊标注外,图文及排版均属城市记录者所有。