1972年,我因病去世,但此后的30多年我都没能离开。

在我死后,巴金选择将我的骨灰放在床头,致使我不得不继续跟他朝夕相处。

虽然他看不见我,但他知道我在,日常生活中还像平常一样,吃饭前还是喜欢问我吃什么,遇到什么有趣的事,还是要对着骨灰坛说给我听,我们就这样阴阳相隔地过了33年。

2005年10月17日,他躺在医院嘴角含笑,因为时隔30多年,他又能看见我了,对我说道:“老伴儿啊,你果然没离开我,现在好了,我来了,咱们一起走吧。”

随后,医生宣布:“101岁的巴金先生离世......”

从笔友到知己,我爱上了一个“傻作家”1936年,我由宁波到上海,入读上海爱国女子中学,我十分喜爱戏剧表演,学业之余参加了表演社团。

正好高年级的学长学姐们正在排练曹禺的话剧《雷雨》,缺少一个四凤的演员。

作为社团新人的我就被叫去紧急补位,经常跟着他们讨论剧本,在这个过程中我对话剧慢慢有了理解。

当年正值巴金的长篇小说《家》出版发行,小说中的主人公觉民、觉慧和觉新对待封建旧势力的态度,对待爱情的奋争和错过,打动无数少男少女的心。

我也作为其中一员,跟随着书中的主人公或抗争或屈服,被觉慧挣脱束缚寻找自由的精神所打动。

当晚我提笔写了一封长信给作者巴金先生,信中诉说了我对小说的喜爱以及对情节的个人理解,希望他批评指正。

没想到他很快回信,诉说了他写小说的初衷,以及表扬了我对于情节的细致分析。

婚后他才说道:“你不知道,当年小说《家》出版后,每天我能收到多少读者的来信?一麻袋一麻袋地往家送,我几乎都没回过。

你的来信很凑巧,当时都堆在我的书房里,我的猫将信件踩倒了,我就去扶起来,无意间被一处娟秀小字吸引了,我就随手打开了那封信。

被你的理解和分析所打动,后来就给你写了回信。”

“看来我还要多感谢感谢那只猫啊。”我笑着回他。

哈哈哈两个人笑作一团。

后来,我们就成了笔友,每次他有新书发布我都第一个买回来看,看完后就开始写自己的理解和看法,对于书中不懂的地方也会请教他,

发展到后来,生活中我有迷茫困顿的地方,也会给他写信,请他指教。

他每次都回信,言辞真诚且慷慨,我想我就是爱上了这样的他。

巴金说那个时候他只知道埋头读书,生活中没什么朋友,我的信件像是他平淡生活中的一勺调味料,让他觉得生活也变得有滋有味起来。所以那段时间不仅仅我在期盼他的回信,他也在期待着我的来信。

通信半年后,我提出见面,当晚回去给他写信道:“笔谈如此和谐,为何不面谈呢?”后面写了约见的时间和地点。还在信封中放了一张我的照片。

约定的时间到了,担心他不会去,毕竟当时他已经是名声斐然的作家,我一个小小的学生约他,他实在没必要理会。

我在宿舍徘徊犹豫,穿了裙子觉得隆重,换上旗袍觉得夸张,一早上我都在到底穿哪件衣服合适的纠结中度过。

最后一咬牙一跺脚穿着我的校服就出去了,来到饭店门口我推门进去,没想到他早就到了。

他多次在信中说他年纪很大,结果他看起来很年轻,有独属于读书人的风骨仿佛自带墨香的气质。

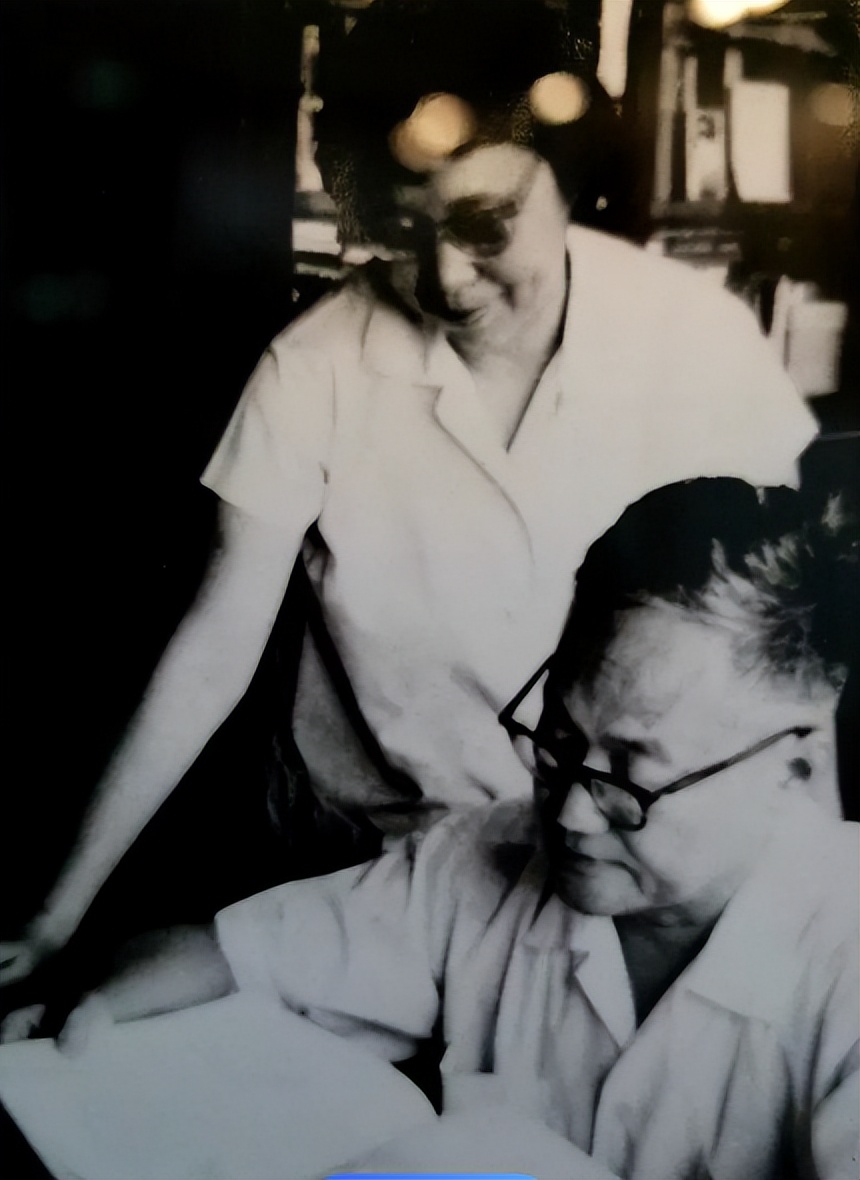

他带着一副眼镜,嘴角挂着温和的笑,身穿一件白色的衬衫,可能之前留过学的原因,他当天还打了领带。

和他一比我似乎穿得过于随意了些,一身学生打扮,我开玩笑地说道:“李先生(巴金原名李尧棠),比我想象的年轻多了。”

“你也比我想象的稚嫩多了,没想到如此年轻对文学就有这么深厚的理解了。”他也开玩笑似得回道。

那天我们聊的很开心,我早已倾心他多时,有时在信中也会偶尔提及,但他似乎都没看到过,每次对这些都避而不谈。

这次见面我当面对他说出了我对他的爱意,可是这个“傻作家”一直觉得他比我大13岁,如果我们结婚不知道要背负多少指指点点。

同时他也担心是我过于年少,并不懂爱情,他回答说:“你还小只是错把小说中的感情带到现实中,这不是真的爱情,等你有了自己的判断,如果还坚持和我这个老头子在一起,那时候我们再说。”

很久之后我才知道,当时由于他是旧贵族官僚出身,一直处在风口浪尖,随时有被打压的可能,他不想连累我,同时又担心我只是一时兴起,以后再追悔莫及,所以就拒绝了我。

倒追他2年,终于得手1938年,我20岁了,家里也给我张罗了一门婚事,等着我毕业后回家结婚。

我知道父亲的强制,一旦我回家不结婚我再难出来,可我的心里依旧心心念念着巴金先生。

就在毕业前夕,我只身一人跑去找他,看到他后我竟无措起来,不知怎么表达我的委屈。

一边是父母之命媒妁之言,一边是我的爱而不得,这两年间他似乎是有意避着我,我的信件他常常不回。

在这种焦灼中我进退维谷,像只被黏住的苍蝇一般,一边想着认命,一边又想着再挣扎一下,争取我的自由。

我穿过长长的弄堂敲开他的门,他打开门我的话还没说出口,眼泪却争着抢着往下落。

他似乎被我吓到了,急忙上前扶着我的胳膊到:“怎么了?是遇到什么急事了吗?”

明明眼前的男人对我如此温柔,可他却总要将我推到千里之外,我哑着嗓子对他说道:“我家里给我定了一门亲,让我毕业后就回家结婚。”

我明显感受到,他抓着我胳膊的手用了力后又松开,眼神也暗淡下来道:“挺好的,家里父母看上的肯定门当户对,你们年龄也相仿,以后好好过日子。”

说着说着也哑了嗓子,我知道这不是他的真心话,我不明白他为什么不能说真话,难道他真想看着我嫁给别人吗?

换位思考,如果我看着他娶了别的女人,我会生不如死的,所以我再次问他:“你真的觉得挺好吗?真的想要我嫁给别人吗?你对我没有一点感觉是吗?”

他眼眶红红的似乎在压抑着情感,看着我,脸上强硬地扯出一丝笑容,故作轻松地说:“是,是挺好的,我祝福你们。”没等他说完,我转身就走了,泪水模糊了我的双眼,眼前的弄堂长的看不到尽头,我多想永远也走不到头啊。

转角即将走出巷子,我的右手被扯住,身体猛地撞进一个结实的怀抱:“别走,别嫁给他,我娶你。”声音从我头顶传来。

我毫不犹豫地伸手紧紧地抱住他的腰身,失声痛哭,积压在心底两年的委屈仿佛倾泻而出,顾不上邻居从楼上看我们笑话。

窄长的弄堂尽头,一对男女紧紧相拥,女孩哭得撕心裂肺,仿佛受了天大的委屈,男孩轻轻地拍着她的背安抚。

随后他跟我回家,向家里说了我们的事,好在父亲没有拿出封建大家长那一套教育他,而是默认了我们的感情。

虽然他已经34岁了,但巴金没有着急娶我,我们只是简单地订了婚,他想让我继续上学。

1939年,我考上西南联大继续读书,我们的爱情也稳步发展。

战时条件十分恶劣,我们居无定所,还要随时躲避头顶飞机的轰炸,只要跟他在一起,我的心就一直是安稳的。

战时文化产业发展更是凋零,巴金所在的出版社几乎入不敷出,原本不多的同事也都逐渐走光了,徒留他自己一人苦苦支撑。

为了出稿,经常要熬到深夜,三天两顿饭都是常有的事,他说他想要多写点稿,将稿费攒起来好娶我,我实在不忍心他这么糟蹋自己的身体。

1944年,我还没毕业可我等不到毕业了,此时我们已经恋爱8年了,在我的强烈要求下我们结婚了,什么都没有,连结婚当晚的婚房,都是巴金向当地老乡借的。

就是在那样荒芜的情况下,没有亲人到场,没有酒席典礼,没有彩礼嫁妆,什么都没有,我嫁给了我心心念念的爱人——巴金。

婚后我退了学,开始全身心照顾他的生活,起码保证他写稿之余,能吃上热饭菜。

那几年他几乎全年无休,所以也是他作品爆发的黄金年代。

他写稿我校对然后发布,日子缓缓向前流淌,就这样我们撑过了那段艰苦岁月。

好在虽然日子艰难,但我们的心始终紧紧依偎在一起,写完稿子他会坐在院子里看会天,让我坐在他身边,云南的天空澄净无云,偶尔有飞鸟经过,我俩都能开心好久。

1945年,我怀孕生下女儿,巴金为她取名李小林,最开心的是从写稿变成了哄女儿。

躺在床上的小小人儿,似乎知道爸爸在逗她,总是很配合地咯咯笑。1950年儿子李小棠出生,儿女双全的巴金先生,成了妥妥的小孩奴,女儿说要骑大马,他立马跪趴在地上给女儿当马。

儿子说要打枪,他不睡觉也要给儿子赶制出来一把木头手枪,上面还要雕刻上繁复的花纹。

谁也想不到外人口中不善言辞的巴金先生,能有这么温暖的一面,我很庆幸当初的选择。

1966年,由于巴金的身份,我们一家同样遭受了黑暗,每次拖着疲惫的身子回家,看着他萎靡不振的样子我难掩心疼。

总是想着法地逗他开心,每当他说:“我好累啊。”的时候。

我就捏着嗓子故意学他说话:“我也好累啊,那能怎么办呢?当然是坚持住了,光明总会到来的。”

他被逗的呵呵直笑,上前捏我的脸。虽然孩子都大了,我们也一起生活20多年了,但感情依旧像新婚一样。

他从未对我发过脾气,需要拿主意的事也总是愿意听我的意见,即使对孩子的教育,他虽然溺爱但也会听我的。

到了人生大限,我依旧觉得自己很庆幸,庆幸生对了时代,庆幸爱对了人,庆幸这个男人始终如一爱我。

1972年,我因病住院,手术也没能挽回我的生命,从手术室出来,我知道自己不行了,这辈子我唯一放不下的就只有我先生了。

“我不行了,我要先走了。”躺在病床上,我对他说道。

他急得眼眶通红,眼前的老人仿佛穿越层层时光回到了那条弄堂,回到那天我告诉他我要嫁人,他佯装冰冷地恭喜我的场景。

他左手握着我的手,伸出右手捂住我的嘴,对我拼命摇头,一句话也说不出来。

我还是走了,看着他呆呆地抱着我的骨灰坛坐在床上,孩子要将我拿走埋掉,他死死抱着不撒手:“不行,不埋,你妈妈还没走呢,不埋。”

多次尝试无果,孩子也不忍父亲难受,索性就放任不管了。

就这样我又陪伴了他30多年,直到2005年,他病重住院,将孩子们叫到病床前嘱咐:“我死后,骨灰和你妈妈的和到一起,洒进大海。你妈妈生前最喜欢大海,但我一直没陪她看过。”

2005年10月17日,巴金因病在上海逝世,其子将夫妻俩的骨灰洒入大海。