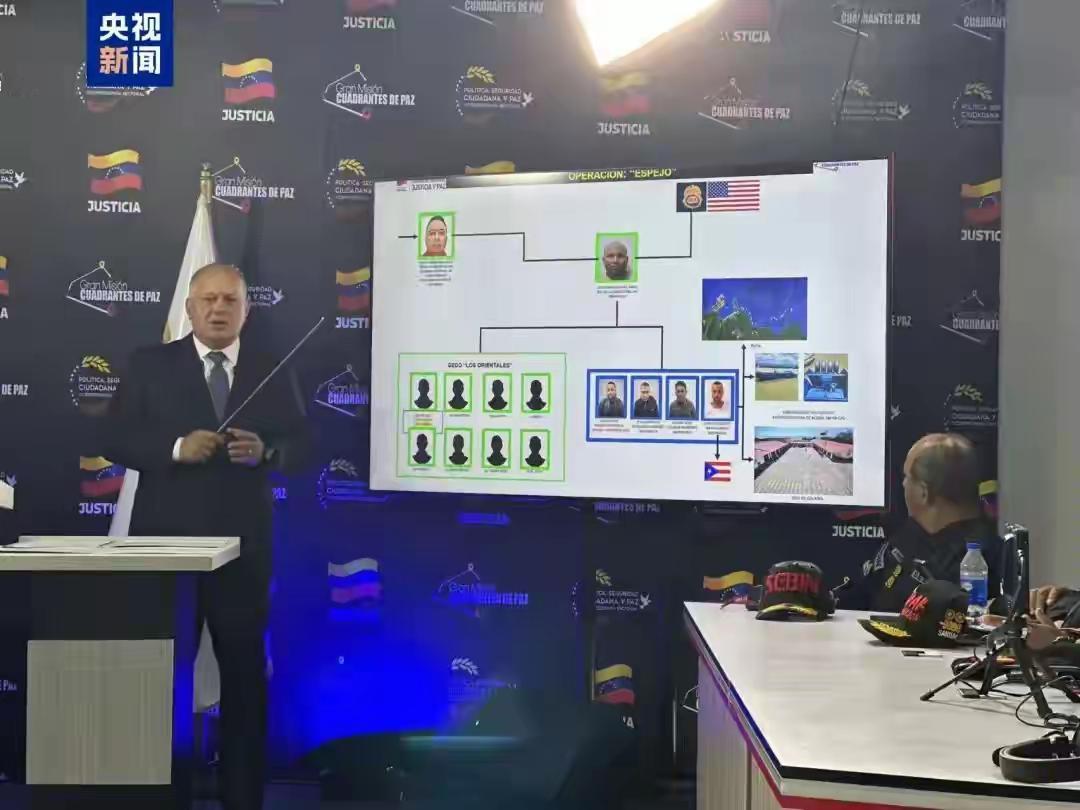

挫败美国诬陷!委内瑞拉公开宣布:逮捕美国特工莱维·恩里克·洛佩斯。当地时间17日,委内瑞拉内政部长卡韦略召开新闻发布会。发布会上,卡韦略宣布委内瑞拉在持续开展缉毒行动,2025年以来已缴获超过60吨毒品。 针对美国总统特朗普称已打击三艘贩毒船只,卡韦略称,没有任何证据证明在遭美国袭击的船只上藏有毒品,在委内瑞拉境内,没有芬太尼的登记记录。 卡韦略同时宣布,已成功挫败一起由美国缉毒局(DEA)策划的“假旗行动”,该行动企图诬陷委内瑞拉参与毒品运输。 当地时间17日,委内瑞拉内政部长卡韦略的新闻发布会犹如投下了一枚地缘政治深水炸弹。 宣布逮捕美国缉毒局特工莱维·恩里克·洛佩斯,指控美方策划"假旗行动"诬陷委参与毒品运输。 这场看似普通的缉毒通报,实则折射出后疫情时代国际关系中愈发复杂的博弈形态,其中蕴含的多重战略意图值得深度剖析。 这场风波的核心远不止于缉毒本身。 当委内瑞拉宣布2025年以来已缴获60吨毒品时,其传递的不仅是禁毒成果,更是一个主权国家在全球舆论场的主动出击。 卡韦略特别强调"委内瑞拉没有芬太尼的登记记录",这一表述精准指向了美国国内日益严重的阿片类药物危机——根据美国疾控中心数据,2024年全美因芬太尼过量致死人数已突破8万。 委内瑞拉的声明实质上构建了一个反向叙事:不是我们向美国输送毒品,而是美国自己的毒品问题需要寻找外部替罪羊。 "假旗行动"指控尤其值得玩味。 历史上,假旗行动通常指一方伪装成另一方实施的行动,常用于制造干预借口。 委内瑞拉选择这一特定术语,明显在唤起国际社会对历史上某些国家借口发动战争的集体记忆。 这种叙事策略既是对美国道德合法性的解构,也是对全球南方国家的一种政治召唤——提醒他们警惕霸权国家以"禁毒""反恐"等名义进行的干预行动。 地缘政治学者注意到,此次事件发生在三个关键背景下: 一是美国大选季对委政策的传统强硬期,二是全球毒品贸易路线正在经历结构性重组,三是俄乌冲突后南美洲地缘战略价值重新凸显。 特朗普称"打击三艘贩毒船只"的表态,与委内瑞拉展示的缴获快艇、逮捕特工的证据,形成了典型的"罗生门"式对峙。 这种对峙本质上是对南美洲禁毒主导权和话语权的争夺。 更深层看,毒品问题在现代国际关系中早已超越单纯的犯罪问题,成为某些国家实施地缘政治操弄的多功能工具。 它既是制裁他国的理由,也是颠覆政权的借口,更是操控舆论的话题。 当卡韦略强调"不会主动挑起事端"时,其潜台词是在国际法框架内争取道德制高点,同时将挑衅者的角色定位指向对方。 此次事件还揭示了国际政治中一个日趋明显的现象:弱小国家正在学会用霸权国家熟悉的游戏规则进行反制。 通过公开逮捕特工、召开国际新闻发布会、使用"假旗行动"等特定术语,委内瑞拉实际上在打一场现代化的认知战争。 这种斗争不再局限于传统军事领域,而是延伸到信息、法律和道德维度。 值得思考的是,在全球禁毒合作本应加强的今天,为什么某些国家的禁毒机构会与他国产生如此激烈的对抗? 究竟是禁毒使命发生了异化,还是禁毒本身已成为地缘政治博弈的伪装? 当国家间的互信降至冰点,即便是真正的禁毒合作也会被怀疑背后隐藏着颠覆阴谋。 随着联合国2024年全球毒品报告显示可卡因产量创历史新高,毒品问题本应成为国际合作的领域而非对抗的战场。 然而现实是,禁毒正在被武器化——既是军事干预的借口,也是经济制裁的理由,更是舆论战的素材。 这种异化最终伤害的是全球禁毒事业本身,当政治算计压倒真正的问题解决,所有相关方都将成为输家。 悬念在于:在即将到来的美国大选周期中,这一事件会如何被政治化利用? 逮捕美国特工的指控是否会引发更强烈的地缘政治地震? 更重要的是,国际社会能否建立真正中立的调查机制来厘清此类罗生门事件——或者我们注定要陷入永远无法验证的相互指控循环? 读者朋友们不妨思考:当国家间的信任彻底崩塌时,谁还能分辨禁毒英雄与地缘政治打手之间的界限? (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)