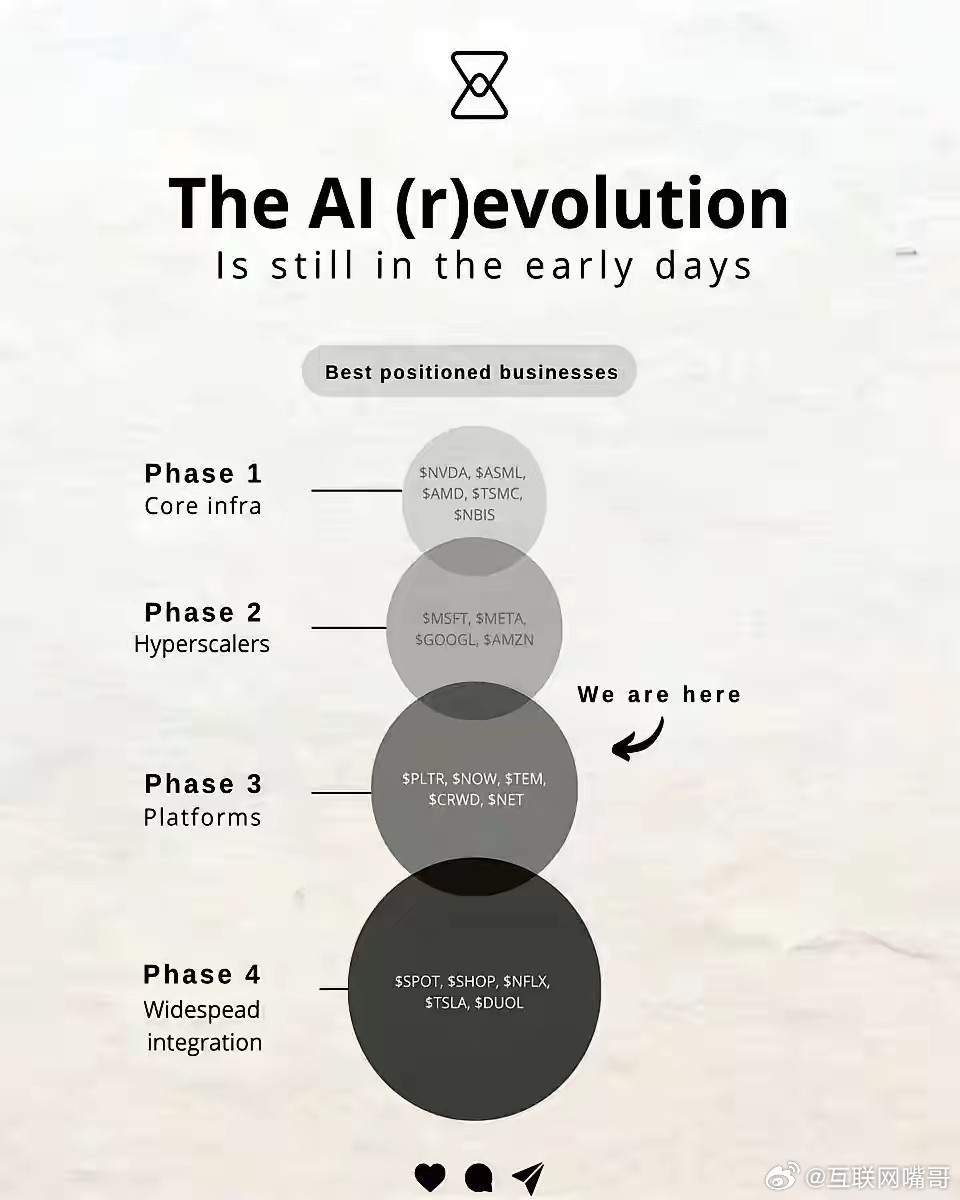

取消限制也没用,中国已下定决心,拒买美国芯,黄仁勋:很失望。观察者网援引路透社报道称,尽管美国芯片制造商英伟达推出了多款对华减配版AI芯片,但中国的科技巨头们并不买单。 央视总台旗下的媒体账号“玉渊潭天”更是直接发文,称,H20芯片不环保、不安全、也不先进,更不是一个好的选择。 当黄仁勋的“失望”之声穿过太平洋,一场围绕芯片的全球博弈正悄然进入新阶段。 中国科技巨头集体对美国“减配版”AI芯片说不,绝非一时意气用事,而是经过深思熟虑的战略抉择。 这场被外媒称为“拒买美国芯”的行动,背后折射的是中国科技产业正在经历从“被迫依赖”到“主动选择”的历史性转变。 中国企业对英伟达特供芯片的冷淡反应,表面上是对“不环保、不安全、不先进”产品的技术性评判,实则是对整个中美科技关系现状的深刻反思。 过去多年,中国科技企业饱尝“断供”之苦,从华为到中芯国际,一次次被卡脖子的经历让整个产业清醒:依赖他人的技术盛宴终有散场之时。 而今,美国芯片企业试图在政策限制与市场需求间寻找平衡,推出性能阉割的产品。 这种既想维持商业利益又不愿放弃技术遏制的做法,已然难以满足中国市场的真实需求。 中国芯片自立之路并非闭关锁国,而是基于全球科技竞争新现实的战略必然。 数据显示,中国已成为全球最大的芯片消费市场,但自给率仍不足20%。 这种供需失衡不仅威胁产业安全,更制约了数字经济高质量发展。 近年来,从国家集成电路产业投资基金到科创板对芯片企业的支持,一系列举措显示中国正在芯片领域构建从设计、制造到封测的完整生态体系。 长江存储、中芯国际、华为海思等企业的成长证明,中国芯片产业正在积蓄突破的能量。 美国芯片限制政策实际上正在加速全球供应链重构。 一方面,中国加大自主研发投入,2022年中国芯片相关企业注册量同比激增30%; 另一方面,欧盟、日韩等也在推进芯片自主计划,避免在中美博弈中陷入被动。 这种多元化趋势正在瓦解过去高度集中的全球芯片供应链格局,可能最终导致美国芯片企业失去全球最大市场的规模效应,反噬自身技术迭代能力。 中国拒绝“减配芯片”的选择,体现了对科技发展规律的认识。 在AI、5G、物联网等新一代技术竞争中,芯片性能直接决定了应用场景的广度和深度。 接受性能阉割的产品,意味着在起跑线上就主动落后,这将导致整个数字经济发展受阻。 中国企业坚持“要么最好,要么自研”的态度,正是对技术创新规律的尊重。 然而,芯片自立之路绝非坦途。 制造工艺涉及材料、设备、软件等众多环节,需要长期技术积累和全球协作。 中国芯片产业如何在开放与自主间找到平衡? 如何在遭受技术封锁的逆境中实现突破? 这些问题考验着中国科技界的智慧和定力。 当前全球科技竞争已进入深水区,芯片作为数字时代的“粮食”,其战略价值不言而喻。 中国坚持芯片自立,不是要与世界脱钩,而是要通过提升自身能力,实现更高水平的国际合作。 当中国不再被迫接受“减配”的技术产品,全球科技格局或将迎来更加平等、多元的新生态。 这场芯片博弈的最终结局将会如何? 中国芯片产业能否在封锁中实现涅槃重生? 时间将给出答案,但可以肯定的是,全球科技权力的重新平衡已经不可避免,而中国正在这场变革中书写属于自己的篇章。 (免责声明:本文基于公开权威信源深度分析,坚持客观立场,旨在促进理性讨论。原创内容结合AI辅助完成仅供交流参考,不构成任何投资或决策建议。信源、图片均来自网络,若存在争议、图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。)