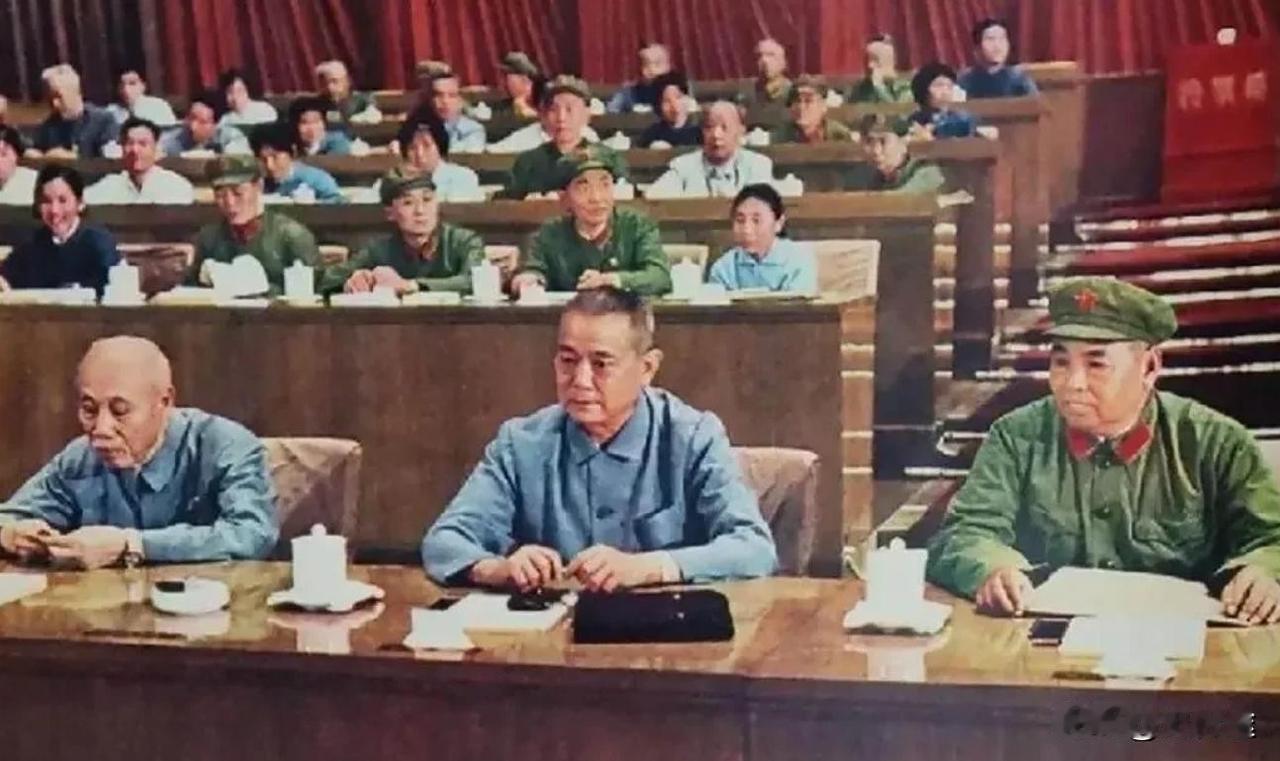

这是1973年党的十大上,董必武、李先念、许世友三位革命家在主席台就坐。 董必武老先生已86岁高龄,他在十届一中全会上当选为政治局常委。三位革命家在十分认真地倾听政治报告,审阅文件,为人民的幸福生活、国家的长治久安建言献策、殚精竭虑。 董必武那年出现在党的十大主席台上,已经八十六岁了。 坐在主席台前排的人不多,他算是最年长的一个。照片拍下时,他身子微微前倾,手里拿着文件,眼神还算硬朗。身边是李先念、许世友,都沉着脸听报告。 那年是1973年,台下坐着的是一群改了又改、走了一圈又回来的老同志,主席台也不那么热闹了,能坐在那儿的,大多有点分量。 董必武,是那种坐在那里就让人信服的人。 他年纪比大多数人都长一截。年轻时赶上了清末最后一批科举,十八岁考中秀才。 书念得多,脑子清楚。他原本叫贤琮,后来改了不少名字,最早叫洁畲,又叫璧伍、用威,最后干脆改成“必武”,意思也简单,认了,接下来这条路是要靠打的。 革命开始得早,辛亥那年,他就参加了武昌起义,加入同盟会,在军政府干过事。 那时候他刚结婚没多久,家里还热着,就上了街。之后几年,他去了日本,学法律。 当时不少人都往那边跑,他也去了。读书之余,见了见孙中山,听了些话。 书是认真读了,学的也是那一套西方法律,但他心里知道,这玩意儿不管用,回国还是得干硬活。 回来后没消停多久,就卷进反袁的运动。 他不是那种一冲就上的人,但该做的事他不躲,他带人搞事,结果两次进牢房,出来后照旧干活。 后来到了二十年代头,他的想法变了。 他看到十月革命,也经历了五四,对孙中山那套已经看淡了,转而开始学马克思那一套。他嘴上不说,但行动已经转过来了。 1920年,他和陈潭秋在武汉搞了个共产主义小组。那地方水码头多,来来往往的消息灵。他们开会、写材料、联系外面的人,都是一步步摸着石头过河。到1921年,他和陈潭秋一起去上海,参加中共一大。 会议开的地方不大,人不多,就十三个。董必武在里面算是年纪偏大的。穿着朴素,说话稳当。其他人闹腾的多,他安静得像是坐在家里读书一样。可一开口就能听出来,他认死理。张国焘说他像老学究,也没说错。 从那一批人里,一直到建国后还站在场上的,只剩下他和毛主席。其他人,有的牺牲了,有的跑了,有的变了。他们两个,一直走到底。 1927年,他公开讲过一句话,说党员要武装,老百姓也得武装。这话说得直接。他不是喊口号,而是认定了这事必须做。那年,毛主席说“枪杆子里面出政权”,两人想法没差多少。 三十年代,他跟周恩来一起搞统战、情报。这一块他管得多,人选他定的也多。韩练成、熊向晖、郭汝瑰、沈安娜,这几位后来都成了大角色,早期都是他挑出来的。怎么挑?他看人不光看背景,更看细节——这人靠不靠谱,有没有脑子,肯不肯忍。他不喜欢急性子,事放得长,看得准。 有一场战役能说明问题。莱芜战役那年,敌军五万人驻扎,阵线拉得长。表面上看,是咱们军队打得猛,指挥得好。可细节上,内线起了大作用。韩练成在敌军里,一手缓兵、一手空城,把敌人节奏完全打乱。三天就结束了仗,敌人连指挥都断了线。王耀武后来气得骂,说就算是五万头猪也不能让人三天就抓完。问题是,他不知道这事不是莽干,是早就铺好了的局。董必武就在那幕后,布这个局的人之一。 抗战结束以后,他代表共产党去了联合国制宪会议。旧金山,他穿着中山装,在《联合国宪章》上写了名字。别人用钢笔,他拿毛笔,写得不快,但一笔一划都压得住。这是共产党第一次站到世界平台上,他在那一排字后面坐着,像个冷静的代表。 建国之后,他一直没退下来。副总理,排名第一;法院院长,监察委员会书记,中央财经委员会主任……很多岗位他都做过。有的人喜欢露脸,他不争这个。坐在办公室里,材料一份份地批,政策一条条地修。他做的是打地基的活,往往没什么声音,但一旦少了就不行。 他写字写得好,古文底子厚。1956年,他去一大会址参观,看了一圈之后,题了八个字:“作始也简,将毕也巨。”话不多,很稳,像他人一样。1964年,又去了南湖,重登红船。那时候天是阴的,他坐在船头写诗,没说什么,就自己写。写完也没多解释。别人要理解,就自己看。 到了1973年,党的十大开。他八十六岁了,坐在主席台上,身边是李先念、许世友。那天会场人多,报告念得密。他坐得挺直,手里的文件一直握着。有人说他看不清字了,可还是坚持自己翻。他不喜欢被人搀着,也不爱用放大镜。能看一行是一行。 两年后,九十岁生日。 他人在床上,身体已经虚了。还是提笔写了首诗,《九十初度》。里面写了自己走过五个朝代,看过种种变化。他没有情绪化,也没有讲大道理,就说了一句,“一代新规要渐磨。”话说得稳稳当当,不浮。他一生经历那么多政权变动,能讲出这句,不容易。 他过世前27天写的那首诗,是他留给后人的最后一句话。 1975年4月,他走了。 一个人走得安静,是因为活得清楚。