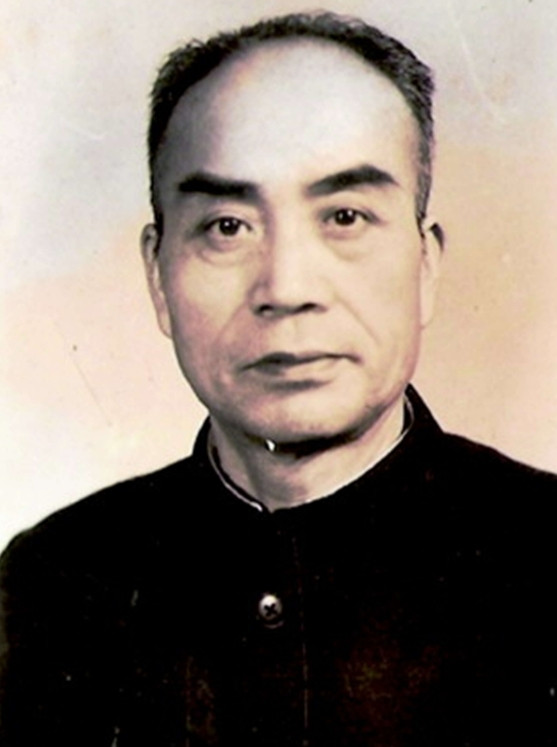

他18岁就是师政委,后任四野纵队司令员,去世后,为何不穿军装? “1993年4月22日晚上十点,我到底能不能穿那身旧军装?”病榻上的段苏权轻轻问护士,声音低得像风擦过纸片。临终前,他仍在思量一件看似细微却意味深长的事:要不要让岁月里陪伴自己的那套将军服随他一同告别尘世。七十八岁的他最终选择了便服,这个决定背后藏着三条交织的时间脉络:青春浴火、战功与波折并存的中年、生前身后名分的尴尬。 1929年夏,湘东茶陵县的山路尘土飞扬,15岁的段家少年扛着比肩膀还宽的老式步枪跟着大部队出发。他家里几亩薄田,父亲只说了一句:“娃,别让人欺负。”那一年,红军在井冈山打游击,队伍缺人,缺枪,更缺敢死的年轻人。段苏权三年后就在第五十三团里突围、负伤、提拔,一路升为宣传部长。速度之快,说是“坐电梯”也不过分。 1934年10月,湘黔边境的夜比墨汁更黑,红二、六军团主力策马西去,必须留下一支“钉子部队”断后。贺龙问:“谁敢带队守到最后?”十八岁的段苏权没多想,往前迈半步:“我行。”就这样,他成了独立师政委。王光泽当师长,两位青年带着三千余人扛下数十倍敌军近一个月,顺利掩护主力安全北上。那段焦土岁月后来被写进军史,可鲜有人知道:决定做敢死队时,段苏权的鞋底早磨破,他用草绳把脚掌绑在鞋帮上继续走。 游击二十余日,独立师被撕碎成数股,山野到处是残兵。他的脚踝中弹,血水渗进绑带,发黑发臭。队伍只剩数百人,王光泽咬牙把他藏进秀山雅江乡一名裁缝李木富的石洞里。段苏权说:“别回头,看见我也当没看见。”这一别就是三年。期间,他靠红薯皮、野菜汤吊命,靠一根竹筒沿途乞讨。更狼狈的是,他被民团抓住差点开枪处决,全靠李木富几句硬求才脱身。 1937年8月,父亲在茶陵老屋里终于接回了拄拐的儿子。脚跟愈合得不完美,他一瘸一拐,却不肯多歇。听说太原有八路军办事处,他又上路了。10月,任弼时在办事处见到他,握着肩膀喊:“段苏权,我们给你开过追悼会,你小子命硬!”那年的笑声,冲淡不了之后的隐忧。组织上把三年“失联”定性为“离队”,记一笔案底,理由简单:没有书面批准。 抗大学习后,他做过教员,当过军分区政治部主任,抗日结束前夕已是热河军区司令员。谈判桌上,他与国民党代表辩论补给线,眼角的旧伤疤在灯光下尤其醒目。经验告诉他:枪声响过,纸面协议往往撑不过一阵风。 1947年春,他突然接到调令,与黄永胜对调,出任四野第八纵队司令员。林彪麾下强将林立,新面孔要站稳脚跟并不容易。八纵三万余人,号称“热河铁拳”,丁盛、吴烈等部下跟他私交甚厚,但“老林”观望,始终未放下戒心。辽沈战役打响,他带队抢机场却晚了半小时,小紫荆山阵地又因通信失误丢掉,林彪火冒三丈。当着各军首长,林彪拍桌子:“段苏权,你办事拖沓!”随后的锦州攻坚战,八纵第一个翻过护城河,伤亡六千多人,战报写着“功在第一”,可嘉奖没落到他头上。东野会议结束,他被调去当军区作战处处长,军衔降格,分量骤轻。 如果说这次降职只是挫折,那1955年授衔则让他真正堵心。按红军师级、抗战旅级、解放战争军级“三段线”,他无论如何都是中将。名单公布,他被列为“暂授少将”。文件解释一句:“曾有离队三年。”多讽刺,那三年里他在山洞里啃草根。更让他窝火的是“暂授”二字——意思是随时可能再改。有人私下劝他去申诉,他摆摆手:“事情翻篇,再闹没意义。” 但他不是木头。朝鲜战场上,他任志愿军空军副司令员,发现战果统计与实际不符,结论是己方损比1:1夸大了。他把数据报给彭德怀。老彭批示:严查。随后,刘亚楼、肖华作检讨,空军机关好些人记过处分。这事让不少人心里埋下疙瘩。授衔结果出来后,熟人悄声说:“老段,你这是得罪人了。”他只笑了笑,指指天,又指指胸口:“问心。” 时间跳到1960年代,段苏权调总参,主管作战训练,文件堆如山。他最怕看到虚报数字,凡是标红的捷报,他都会让参谋再核三遍。有人说他钻牛角尖,他答:“多报一个敌机,就是多骗一条命,咱担不起。”高原试验场、南海船上演练,六十多岁,他还照样跟队上山下海,老兵们背后私议:“段处长脾气硬,可心里有杆秤。” 1993年初春,他身体每况愈下,住进301医院。老战友劝他办军装殓葬,他摇头:“让那身衣服留在博物馆,穿便服走,落个自在。”弥留前,他让家属把将军服的纽扣取下来,放在手心。那是一九五五年的制式,黄边红星。他轻轻摩挲,闭眼良久,又递回去:“收好,别丢。” 追悼会上,黑白遗像里他穿的是深色中山装。陈琮英坐在灵堂前排,声音细而颤:“独立师那年,他十八岁呀,我们都以为他死了。”一句话,让不少白发苍苍的老兵眼眶泛红。仪式后,几名当年的八纵老参谋围在一起,小声念叨:“老司令不穿军装,是有苦衷的。”另一人接道:“人情和制度,有时就这么别扭。”