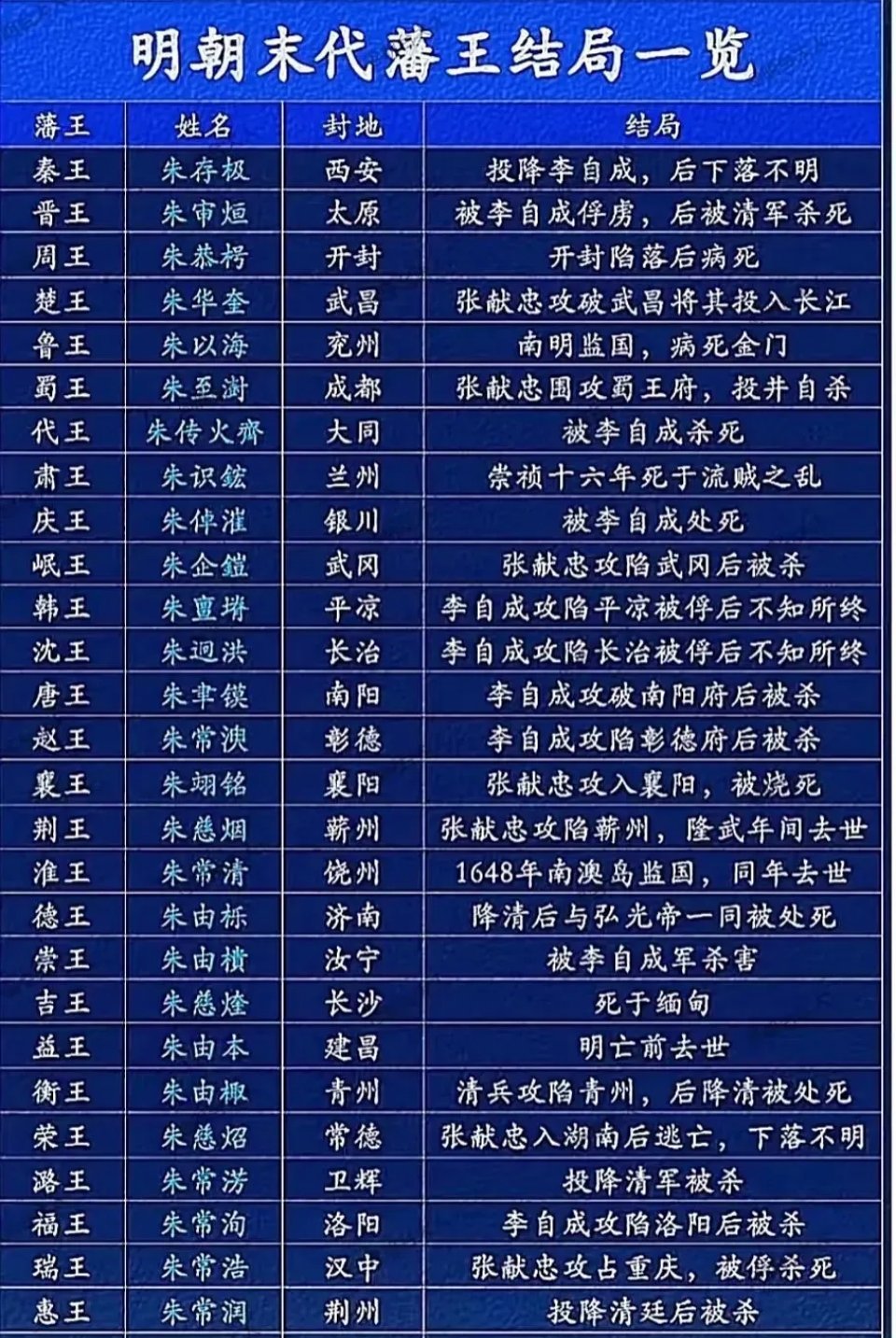

崇祯为什么宁可哀求大臣和亲戚,最后自尽了也没有抄他们的家? 煤山歪脖子树下,那具穿着龙袍却光着左脚的尸体,把这个问题钉在了明朝末年的史书里。崇祯十七年正月,李自成的大军已经逼近山西,国库空得能跑老鼠,崇祯放下皇帝的架子,拉着内阁大臣的手求他们捐钱充军饷。满朝文武哭穷的本事一个比一个强,有的说家里只剩发霉的米,有的干脆把自家房子挂出去"贱卖",最后凑上来的银子还不够一支军队半个月的开销。 谁都知道那些大臣兜里有钱。崇祯的老丈人周奎,光在京城就有几十处房产,家里藏的金银珠宝能堆满三间屋子。崇祯派太监去劝他,说"你先捐十万两,给大臣们带个好头",周奎当场就哭了,说自己只能拿出一万两。太监气不过,偷偷对他说"皇上都快没家了,你这点钱算什么",他才不情不愿地再加了五千两。 这场景让人想起崇祯刚登基那会儿。他扳倒魏忠贤时多硬气?抄没阉党家产时,光是从魏忠贤家里搜出的黄金就有一万多两,白银两百多万两。那时候的崇祯,眼里容不得沙子,对付起宦官来手腕狠辣,怎么轮到文官集团就手软了? 不是不想,是不敢,或者说,是没那个本事。明朝的文官集团早就结成了一张网,你中有我,我中有你。崇祯十五年,他想抄了内阁大臣薛国观的家,结果刚把人关起来,就有御史跳出来说薛国观是被冤枉的,各种匿名信塞满了他的御案。最后薛国观是死了,可抄出来的家产还不够抵消他"贪污"的罪名,反而显得崇祯小题大做。 更要命的是,崇祯心里有个坎——他总觉得自己是"圣明君主"。太祖朱元璋抄大臣家,那是因为朱元璋出身底层,不怕别人说他狠。崇祯不一样,他是万历的孙子,从小读的是"仁义道德",总想着靠"感召"让大臣们主动为国分忧。他在朝堂上骂过大臣"误国",转过脸又会跟他们说"朕知道你们也不容易",这种又硬又软的性子,怎么斗得过那些老狐狸? 有次户部尚书倪元璐跟他说,那些藩王宗室家里钱最多,不如让他们出点血。崇祯摇摇头,说"宗室是朱家的人,朕不能寒了他们的心"。他忘了,那些藩王早就把自己当土皇帝,河南的福王朱常洵,家里的财宝比国库还多,李自成打过去的时候,他宁可看着城破,也不肯拿出一分钱犒赏士兵。 其实崇祯不是没动过抄家的念头。李自成兵临城下那天,他在宫里拿着宝剑砍杀嫔妃,嘴里念叨着"都是你们误了朕",可始终没下一道抄家的圣旨。或许在他心里,抄家是"昏君"才干的事,他要做"明君",哪怕这"明君"的名声,最后只能换来一件沾满血污的龙袍。 城破前三天,崇祯在乾清宫写了一道罪己诏,说"诸臣误朕"。这六个字里,有愤怒,有委屈,可能还有一丝连他自己都没察觉的无奈——他到死都没明白,当整个官僚集团都烂透了的时候,"哀求"和"抄家",从来都不是选择题。 参考书籍:《明史·庄烈帝本纪》、计六奇《明季北略》、李逊之《三朝野记》