抗战中,八路军得到小股日军要经过的情报,当即派出百人前去伏击,去到一看日军竟有千人,许多第一次参战的战士不禁紧张起来。

1938年1月1日,日军的铁蹄肆虐山东,形势顿时紧张起来,为了应对日军,八路军在徂徕山建立了四支队。

四支队组建之后,周围的抗战队伍纷纷前来,不到一个月,队伍就发展壮大到了700人。此时日军已经进占了泰安城,碍于兵力太少和兵线太长等原因,一时半会日军还不敢向徂徕山进攻。这就给了四支队时间进行训练。

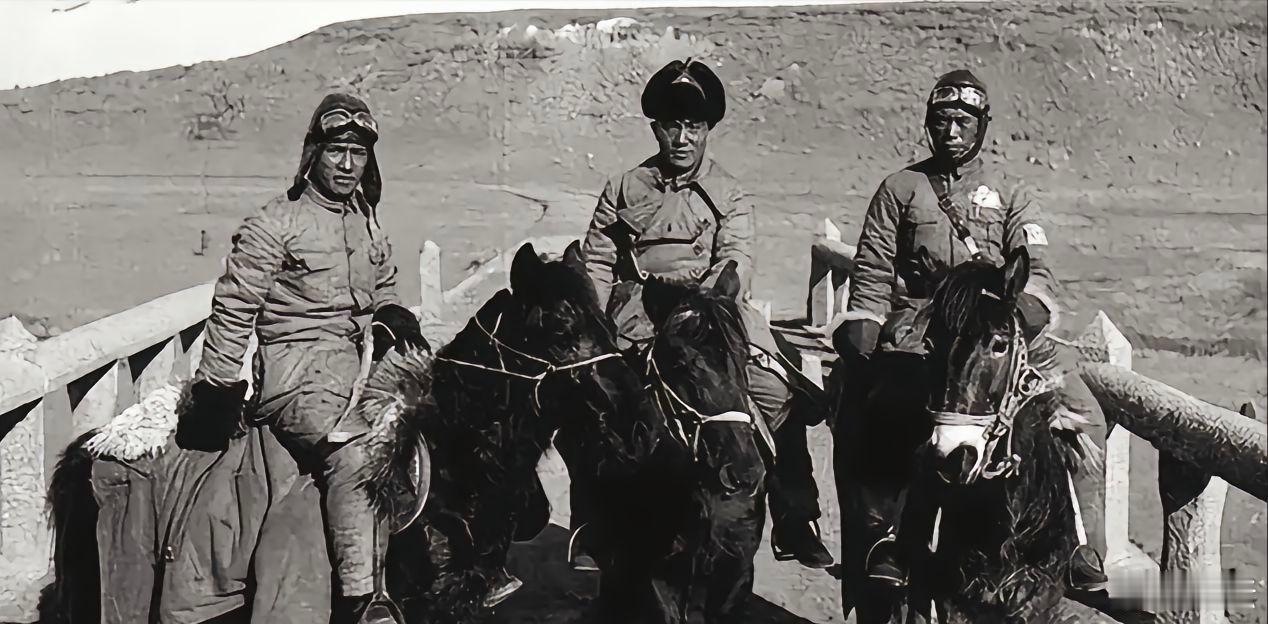

四支队作为一支新组建的队伍,战士们并没有上过战场打过仗,武器装备更是非常的简陋,甚至许多人还不会使用基本武器。副司令赵杰日夜带着战士们学习操练,但是日军可并不准备给他们充足的时间练习,泰安城的日军又开始频繁的出动。

赵杰注意到了这一动向,当即派出侦察员前去打探,原来泰安的日军最近都在向附近的楼德、新泰增兵,但是日军害怕泰安这个重要的城市有所闪失,所以每次都是小股部队前去增援。

四支队的战士多是当地人,对附近的地形非常熟悉,而日军初来乍到,对周围并不熟悉,现在是日军在明,四支队在暗,赵杰觉得可以利用日军的缺少情报的优势,主动出击,伏击日军,让战士们在战斗中快速成长。

可是一支训练了不到半个月的队伍,和装备精良的日军战斗,会不会风险太大。赵杰思来想去,决定还是问问战士们的意见。让人没想到是,战士们的战斗热情很高,众人跃跃欲试。赵杰见士气高涨,便也下了决心,只是他再三强调,战斗中一定要听命行事,不准自作主张。

就这样,赵杰带着装备和训练都比较好的一个连一百多人,连夜出发,直奔预伏地点——汶河南岸的寺岭。行前,赵杰下了第一个命令,那就是行进途中,不准说话,不准抽烟,不准掉队。

战士们严格的遵守命令,一路上并没有发生意外。天蒙蒙亮的时候,他们已经到了寺岭的河北沿,距离目的地只有一河之隔。这个时候,侦察员忽然来报,大路上发现日军,赵杰听后内心一惊,表情却还是镇定自如,他一挥手,示意众人就地隐蔽,自己则带着尖刀班悄悄的摸到路边的土堆上观察。

赵杰紧握着手中的驳壳枪,紧紧的注视着前方。等日军走近的时候,赵杰松了一口气,原来这是日军的巡逻队,部队并没有暴露。等到巡逻队离开后,为了保险起见,赵杰还是让战士们装扮一番再过河。

为了不暴露目标,只见众人纷纷把枪插在了干草堆里面,把手榴弹藏在身上,队伍也散开了,分成三三两两的小组,装作是进城赶集的老乡,分批过河。

待众人过河之后,重新集结队伍,太阳已经升的老高,赵杰估摸着时间应该差不多了,便带着队伍直奔寺岭庄,以路边的小庙为中点展开埋伏。为了能迅速的反应,赵杰还把瞭望哨反到路上,他让侦察兵背着粪筐,化装成拾粪的,在路上侦察。

一切准备就绪后,赵杰下命令,让战士们就地隐蔽,不准轻易暴露。众人屏气凝神,安静的趴在阵地上,手紧扣着扳机,只等着日军的到来。

没想到这一等打了中午,几个小时,路上未见人影,侦察人员派了几批,到前方探路也没有消息。有些战士逐渐没了耐心,赵杰也疑惑起来,莫非是情报不准确,还是走漏了风声,日军不来了。

打仗士气为先,要是这么耗下去,会极大的损害士气。要不要先撤退?赵杰正思索,忽然,瞭望哨发出了信号:日军从西边来了!

这一下战士们的心猛地跳到了嗓子眼,毕竟是第一次参加战斗,有些人手心开始止不住的冒汗,有些人大气不敢喘。更多的人是在极力的克服自身的紧张,严阵以待,竖起耳朵,等待赵杰下达攻击命令。

随着日军的脚步声和马队声越来越近,赵杰觉得有些不对劲,再仔细观察,日军的先头部队就有百余人,队伍浩浩荡荡望不到尽头,初步估算,日军最少有上千人,后来他们才知道,这批日军是南下增援徐州的。这样的情况即使是伏击,双方的数量对比也太过于悬殊,如果打,那一定会吃大亏。

可是此时撤退也不行,上百人的队伍,距离那么近,一动必定会被日军发觉。思来想去,赵杰最终决定继续等,等日军走了之后再撤。就这样,他们足足等了几个小时,眼看太阳就要落山了,日军的大队已经过去了,赵杰见不能再拖,当即下令撤退。

就在这时,瞭望哨又发信号,赵杰一惊,示意大家别动,等到侦察员过来,才知道,路上还有四十多个日军,正拿着一辆两轮马车朝着小庙走来。机不可失时不再来,赵杰决定冒一次险,伏击这批日军。

随着日军的靠近,赵杰一声令下,阵地上顿时枪声四起,没等日军反应过来,战士们便投出了手榴弹,炸的日军人仰马翻,前面的日军应声倒地,后面的日军因为不清楚虚实,不敢向前,纷纷卧倒。

考虑到战士缺乏训练,日军单兵素质又比较强,赵杰没有带着战士们冲锋,双方就这样一直对峙到天黑。赵杰见不能全歼敌人,便带着部队趁夜离开了。此战歼十余人,我方无损失。