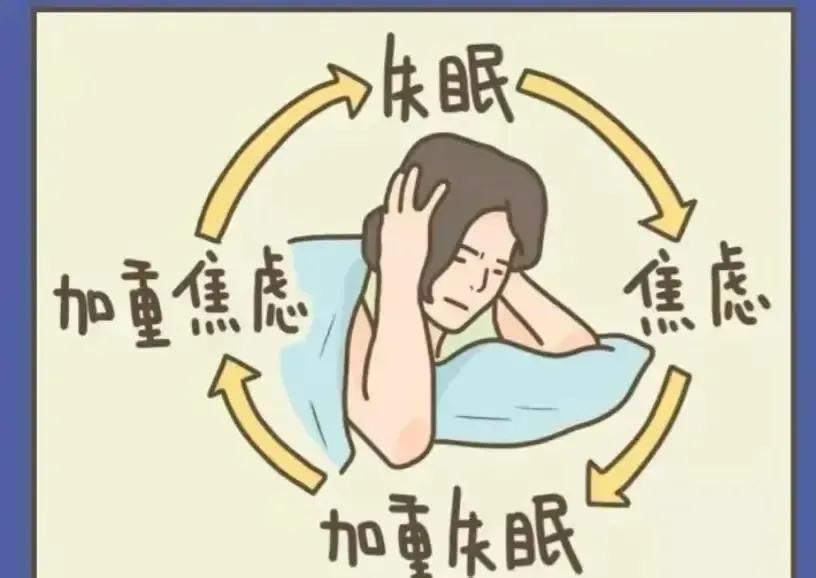

《焦虑与失眠的关系探究》 摘要:本文旨在深入剖析焦虑与失眠之间的相互关系,通过梳理现有研究成果、分析作用机制,揭示二者复杂的关联模式,为临床干预及日常防治提供理论依据,提升大众对身心交互影响的认知,助力缓解焦虑及失眠问题。 一、引言 焦虑和失眠是常见的心理健康与睡眠障碍问题,在快节奏、高压力的现代生活里愈发普遍。二者常相伴出现,不仅降低生活质量,还会引发一系列身心健康隐患,因此探究其内在联系极具现实意义。 二、焦虑引发失眠的机制 1. 神经生物学层面:焦虑状态下,人体交感神经系统过度激活,释放大量肾上腺素、去甲肾上腺素等应激激素,致使大脑处于高度警觉状态。脑内的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)分泌增加,干扰褪黑素正常分泌节律,褪黑素作为调节睡眠的关键激素,分泌失衡便易引发入睡困难、睡眠浅等失眠症状。 2. 认知情绪因素:焦虑者常陷入过度担忧、恐惧未来的思维怪圈,睡前脑海充斥负面想法,反复回味不愉快经历、设想最坏结果,精神持续紧绷,难以放松进入睡眠状态。注意力聚焦在焦虑源上,无心睡眠,进而破坏睡眠结构。 三、失眠诱发焦虑的缘由 1. 睡眠剥夺的应激反应:长期失眠致使大脑和身体得不到充分休息,生理机能紊乱。神经递质失衡,如 5 - 羟色胺、γ - 氨基丁酸水平下降,削弱大脑情绪调节能力,引发焦虑情绪。身体疲劳、精力不济也让个体应对日常事务愈发吃力,压力感倍增,催生焦虑。 2. 心理预期落差:失眠者对睡眠质量抱有高期望,一旦入睡失败或频繁惊醒,易产生挫败感。担忧失眠影响次日生活、工作表现,心理负担加重,形成焦虑心理,陷入失眠 - 焦虑的恶性循环。 四、共病状态下的临床特征及影响 焦虑与失眠共病时,症状相互交织、加剧。患者不仅有入睡困难、多梦、易醒等睡眠困扰,还伴有心慌、手抖、呼吸急促、坐立不安等焦虑躯体反应。长此以往,免疫系统功能受抑,心血管疾病风险上升,抑郁等其他精神障碍发病概率也大幅增加。 五、治疗干预策略 1. 心理治疗:认知行为疗法(CBT)效果显著,助患者识别、纠正不合理认知,如夸大失眠危害;放松训练,像渐进性肌肉松弛、冥想,缓解焦虑情绪,打破焦虑 - 失眠循环。 2. 药物治疗:医生依患者情况,开具抗焦虑药、助眠药。苯二氮䓬类可快速缓解焦虑、促眠,但有成瘾性;新型抗抑郁药兼治焦虑、失眠,副作用小,利于长期使用。 六、结论 焦虑与失眠密切关联,互为因果,形成复杂反馈回路。临床与日常生活中,需精准识别二者关系,综合运用心理、药物及生活调整手段打破恶性循环,维护个体身心健康,未来还需深入研究二者深层机制,探寻更优干预方案。