🌞“DNA之父”詹姆斯.沃森认为,根据DNA结构显示,黑人是未进化人种,智

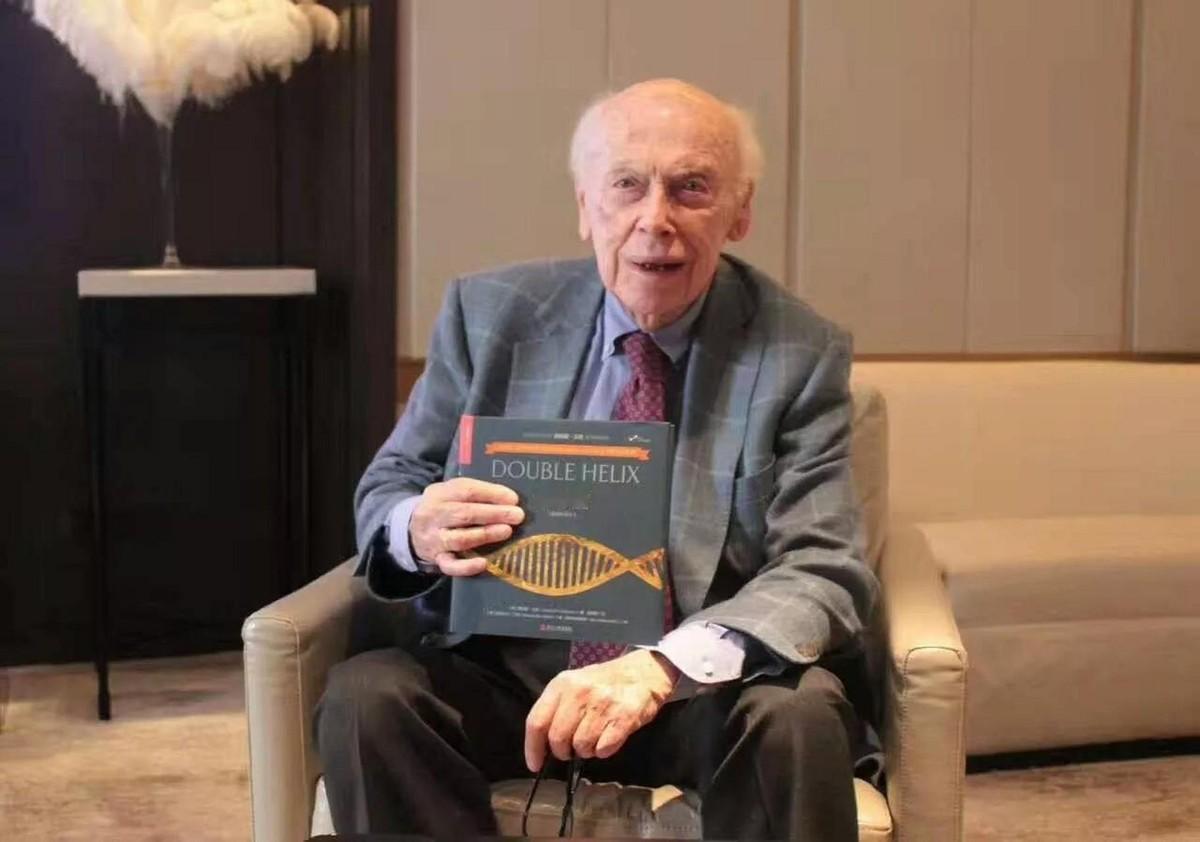

🌞“DNA之父”詹姆斯.沃森认为,根据DNA结构显示,黑人是未进化人种,智力低下,引起广泛的争议,但他即使被剥夺了最后一个头衔,直到90岁也不改初衷,那么,他的观点是正确的吗?(参考资料:2019-01-14环球时报——“DNA之父”因坚称“种族决定智商”被实验室剥夺荣誉称号)詹姆斯·沃森的人生,就像他发现的那条DNA双螺旋,充满了复杂的缠绕,一端是通往科学圣殿的无上荣光,另一端,却在晚年急转向下,断裂在社会伦理的峭壁上。他曾服务一生的冷泉港实验室,最终选择与他彻底切割,在2019年的一份声明里,实验室毫不留情地谴责他的言论“毫无科学依据”,是“滥用科学为偏见辩护”,并由此剥夺了他所有的荣誉头衔。这记重锤并非凭空落下,早在2007年,他就因相似的言论被撤销了所有行政职务。科学界的态度是明确的,美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯直言失望,指出绝大多数专家都认为,所谓的智商测试差异,锅在环境,不在基因。当科学共同体转身离去,随之而来的是演讲邀请的消失和社会地位的崩塌,最令人唏嘘的,莫过于2014年,这位诺奖得主竟因手头拮据,亲手拍卖了自己的奖章。沃森的争议言论,更像一种无法破解的思想钢印,而非一时失言,2007年,他对《星期日泰晤士报》表达了对非洲未来的悲观,认为社会政策建立在种族智力平等的错误假设上。十多年后,在美国公共电视网的纪录片里,他重申观点“一点也没变”,坚持是基因导致了黑人与白人智商测试的平均差异。但这个观点里又充满了矛盾,他一边坚持自己的“科学”判断,一边又说,他觉得这种差异的存在“太可怕了”,并为自己的话伤害到别人而道歉,这种拧巴,或许能从他个人经历中找到一丝线索。他的儿子鲁弗斯患有精神分裂症,在他儿子看来,父亲的言论并非源于歧视,而是他对“基因宿命”一种相当狭隘的个人化解读。当西方世界的大门一扇扇关闭时,沃森的目光投向了东方,他曾坦言,自己在美国已经没什么影响力了,但在中国,“DNA之父”的光环依旧耀眼,他被奉为上宾,在清华大学的演讲由施一公主持,杨振宁亲临致辞;在杭州,他见证了西湖大学的诞生。这种礼遇不只是停留在表面,他推动建立了冷泉港在苏州的亚洲分支,深圳更是启动了以他名字命名的生命科学中心。然而,在这片看似充满机遇的新大陆上,也并非一帆风顺,沃森自己就曾对《科学》杂志透露,他对深圳项目能否建成感到悲观,因为资金和研究方向都与他想的不一样。2019年那场最终的风暴来临时,近91岁的沃森其实已经“失语”了,几个月前,一场严重的车祸让他住进了疗养院,对周遭环境的意识“非常淡”,根本无法对外界的口诛笔伐做出任何回应,这位被告,从头到尾都缺席了对自己的审判。他的儿子鲁弗斯看着这一切,心中满是悲哀,他觉得,父亲将冷泉港实验室视为自己的生命,如今却被这个家视为一个“累赘”。回想当年,沃森25岁就洞悉了生命的密码,34岁便站上诺奖的领奖台,而今却在暮年遭遇如此彻底的放逐,这条双螺旋,最终以一种悲剧的方式解开了。