麇国是活动于汉水中上游的一个古老方国,至少殷商时期已经存在,进入东周后,在春秋前中期被楚国所灭,麇国被楚迁往汉东,原地纳入楚国疆土并加以管理。

麇国的国名

麇国的国名麇国的国名“麇”,《说文》:“麇 ,(上鹿下章)也 ,从鹿囷省声。麕,籀文不省。”

麇,指獐子。獐子有群体活动的习性,所以“麇”又有聚集,群集的意思。

与“麇”字同形的还的“麋、微”等字,《说文》“麋,鹿属,从鹿米声。麋,冬至解其角。”

从国名与字形上推断,麇国与鹿有重要联系,麇国对鹿相当了解,并且知道鹿身上的东西会做成能用的物品。

因而被历史记载者给它按上“麇”之名。

不过,关于“鹿”的用法,可能传自中原地区。

上古时期,气温比现代要高一些,造成河南一带出现大量鹿类动物。鹿多了,就成灾了,古人杀鹿,赶鹿,在与鹿接触过程中,创造无数与“鹿”相关的字,“逐鹿天下”就不说了,说一个简化的汉字——“尘”,其衍化如下;

三只鹿在地上跑,带起阵阵灰尘,古人就用鹿创造了“尘”这个字,当然这里的“三只鹿”表示的是一群鹿。

也就是说,麇国可能是一支中原部落南下,与本地土著混和,教他们技术的同时,也成了麇国。

这样说也是有其它证据的。

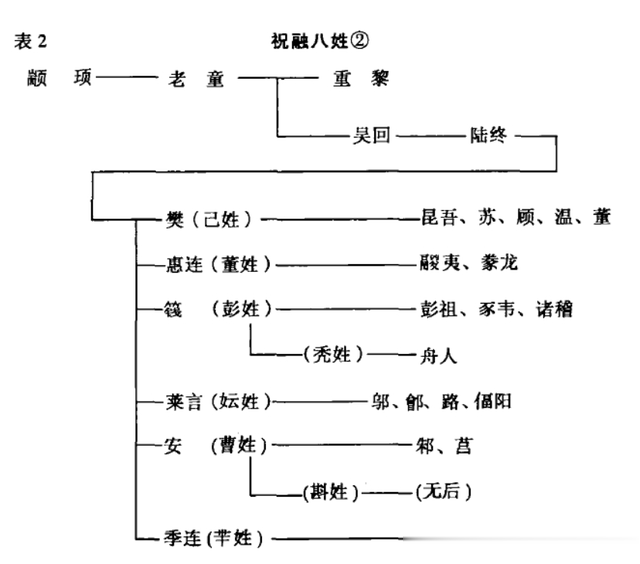

比如说与”麇“古字相同的还的”微“,微是是协助周武王的牧誓八国之一 “微”——“及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人。”

此微国为芈姓,参入伐商大战后,越过秦岭,迁徙到汉水上游的鍚穴,最终被楚国所灭 ,遗民被迁往岳阳一带。

这里的鍚穴即麇国都城,大概在现湖北十堰陨县(陨阳区)一带。

《左传》载;“潘崇复伐麇,至于鍚穴。”

潘崇是楚穆王的老师,其伐麇国,至于锡穴,其地址还出土过一批青铜器。

2001年在郧县五峰乡肖家河村六组出土了一批春秋中期的青铜器,其中的盘、匜和鈚上均有铭文 “钖(古字,现字没对应有)子”,为器物之主人。

后人也有认为“锡(钖)穴”指的是“杨粤“,就是楚国先祖熊渠,”乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂“的诸侯国,因麇国与庸国相邻,且楚国开始于“丹水”,地理位置上对的上,也可备一说。

麇国历史《左传》中麇国出现过两次,且都是与楚国有关,第一次是“厥貉之会”。

“(文公十年)陈侯、郑伯会楚子于息。冬,遂及蔡侯次于厥辂,将以伐宋……厥辂之会,麇子逃归。”

鲁文公十年即楚穆王十年(公元前617年)的时候,楚国与蔡侯会盟于“厥辂”,会上楚国司马侮辱宋君,“麇子耻之,遂逃而归”,《左传》不记麇君参会,却写麇君逃会,说明麇国可能是楚国的附属国,春秋时期附属国无外交权,全由“宗主国”决定。

麇国附庸楚国的时间,在楚国灭绞国之后,楚武王四十一年即公元前700年,“楚师伐绞”,灭绞之后,楚国才有攻打麇国与庸国的支点。

麇君逃盟后,楚君大怒,次年春天楚穆王派令尹成大心败麇军于防渚,太师潘崇率军直捣麇国都城鍚穴,但这次攻伐并没有灭掉麇国。

“十一年春,楚子伐麇,成大心败麇师于防渚。潘崇复伐麇,至于鍚穴。”

五年后即楚庄王三年(公元前611年),时楚庄王刚上任,正“三年不蜚不鸣”,又楚国大饥,北方的陆浑之戎大肆攻伐楚国,位于楚国西北边缘的庸国与麇国,也乘机率领周边的群蛮和百濮一起谋叛楚国。

楚人大惊,打算迁徙至险地阪高。但被蒍贾所止,蒍贾说;“不可。我能往,寇亦能住。不如伐庸。夫麇与百濮,谓我饥不能师,故伐我也。若我出师,必惧而归。百濮离居,将各走其邑,谁暇谋人?”

蒍贾看得很准,麇国与百濮很弱,他们是看到楚国虚弱,才敢出兵打我。楚国若主动攻打实力强大的庸国,麇国与百濮必不敢出兵。百濮若不参入,凭麇国自己,不能成事。

事实也正是如此,楚人伐庸,百濮如鸟兽般而散,但此年楚人并未灭麇。麇国之灭,应当在公元597年(楚庄王七年)之前。

因楚庄王六年,楚灭庸国,麇国的依靠被楚国所灭。

楚国灭麇后,将其部分贵族迁往汉水之东,因《左传》定公五年载: “吴人居麇,子期将焚之,…… (楚师)焚之,而又战,吴师败,又战于公壻之溪。吴师大败,吴子乃归。”

吴师攻楚入郢及吴师退兵回国之时,都曾在麇地作战。此麇地不可能在今天的湖北十堰,必然在汉水的东边,只不过具体在哪,还不知道。