前几天孩子放学回来,跟我说路上遇到一个穿着校服的初中生被好几个孩子欺负,那些人一开始推推搡搡,后来又开始扇那个男孩耳光,眼镜都给他打掉了。

男孩看周围聚集了一些人,就开始喊“谁来帮帮我”,结果非但没人帮他,欺负他那几个孩子又开始变本加厉对他,后来还是我家孩子悄悄用自己电话手表打了110,看到警察来了才回家。

事实上,当孩子被欺负,千万不要教他喊“谁来帮帮我”,这样做没用。

心理学家曾做过一个试验,发现在发生恶性事件时,只有一个旁观者时,受害人得到救助的概率是85%,而如果同时有4个旁观者时,受害人得到救助的概率则变成了31%,这就是心理学上著名的“旁观者效应”。

其实也很好解释,当一个人在场时,那种见死不救的罪恶感和羞耻感会促使他做出行动帮助他人,而当人多时,“从众心理”会导致人们先观察他人,再来做出自己的判断。

所以当孩子被人欺负时,千万别喊“谁来帮帮我”,而是要快速从周围围观者中找到一个相对身体强壮、有反击能力的人,指定性地求助,比如这样说:“这位穿蓝衣服的大哥,请你帮帮我。”就有很大概率得到他的救助!

哪些行为是霸凌行为?

最近几年,“校园霸凌”这个话题时不时就进入人们的视野,中国青少年研究中心曾经做过一项调研,得出的数据是至少有32.5%的中小学生表示自己曾经“偶尔被欺负”,有6.1%的中小学生表示自己经常被高年级孩子欺负。

联合国教科文组织曾在2009年发布一则报告,里面提到一个数据:在全球,一个月内有32%的学生曾遭受过校园霸凌,校园霸凌在所有国家都存在,没有一个国家的孩子能够避免。

很多人以为只有欺负、推搡和打骂才是霸凌行为,挪威的一位名叫丹奥维斯的学者这样来定义校园霸凌:一名学生长期且重复地暴露于一位或者多位学生的负面行为之下。具备落实到行为,那么以下都属于霸凌行为:

①、给他人起侮辱性绰号,指责对方无用,侮辱其人格;

②、采用物理攻击,比如推搡绊倒、拳打脚踢、拉扯头发、掌掴、或者用其他物理性攻击行为;

③、抢夺或损坏他人财产,比如衣服、财物、书本等;

④、传播他人谣言或者负面消息;

⑤、恐吓他人做不愿意做的事,威胁对方听从自己命令;

⑥、贬低、中伤、嘲笑对方的相貌、行为、家人、家庭状况、体型等;

⑦、结党孤立、排挤某人;

⑧、敲诈、勒索他人;

⑨、写侮辱对方的文字、画侮辱对方的画等;

⑩、在网上攻击他人。

为什么会产生霸凌行为?

心理学家曾对霸凌行为做过分析,发现喜欢霸凌他人的人,往往曾经受过较大挫折,然而却无法对其根源发泄,就会把目标转移向他人。

在心理学上曾有个很著名的试验,叫“踢猫效应”:男主人在单位被上司批评心情不好,回家后跟妻子吵了一架,而妻子的怒火无处发泄,于是把无辜的孩子吵了一顿,莫名其妙被批评的孩子怒火中烧,于是把院子里的猫狠狠踢了一脚。

这个“踢猫效应”描述了负面情绪在不同的人中间转移的过程,由此分析,坏情绪就像流水一样,总由高等向低等流动,从强者向弱者之间转移。

那些霸凌他人的人,心理是这样的状态:我受了委屈,也要找个人“欺负”一下。

那些霸凌他人的人,可能在家里常常被父母或者兄弟姐妹压制,也或者曾经是个被霸凌者,长期被他人施加暴力,这种挫折无处发泄,久而久之向外转移,通过霸凌他人达到保护自己或者宣泄自我的结果。

如何让孩子不做霸凌者,也避免被霸凌?

首先,多锻炼身体,不做“弱者”。

霸凌者多会挑选身体有缺陷或者身体孱弱者下手,因为这些人看起来就“好欺负”,欺负起来成本较低。

家长至少要引导孩子爱上一样体育运动,最好是具备强烈对抗特征的体育运动,比如拳击、散打、足球、篮球等,孩子在锻炼身体的同时,性格也会变得阳光自信有朝气。

其次,多关注孩子日常,保持正常的沟通。

很多家长只关心孩子学习,跟孩子的沟通长期不对等,孩子遇到问题向家长求助,得到的就是一顿训斥。

事实上,很多孩子在受到霸凌的时候都会有意无意通过言语向家长求助,当得到的结果是一顿训斥之后,孩子就不会再对家长坦诚以待,以至于很多孩子在遭受长久校园霸凌之后家长才知道。

家长一定要多关注孩子的日常有无异常行为,比如突然对上学十分排斥、突然变得不爱说话、身上时不时会有伤痕、常常丢东少西、变得不爱出门等等,有可能遭遇了霸凌行为。

最后,多给孩子科普霸凌知识,教孩子树立自我保护意识。

较小一点的孩子,可以多看一些关于自我保护的绘本。

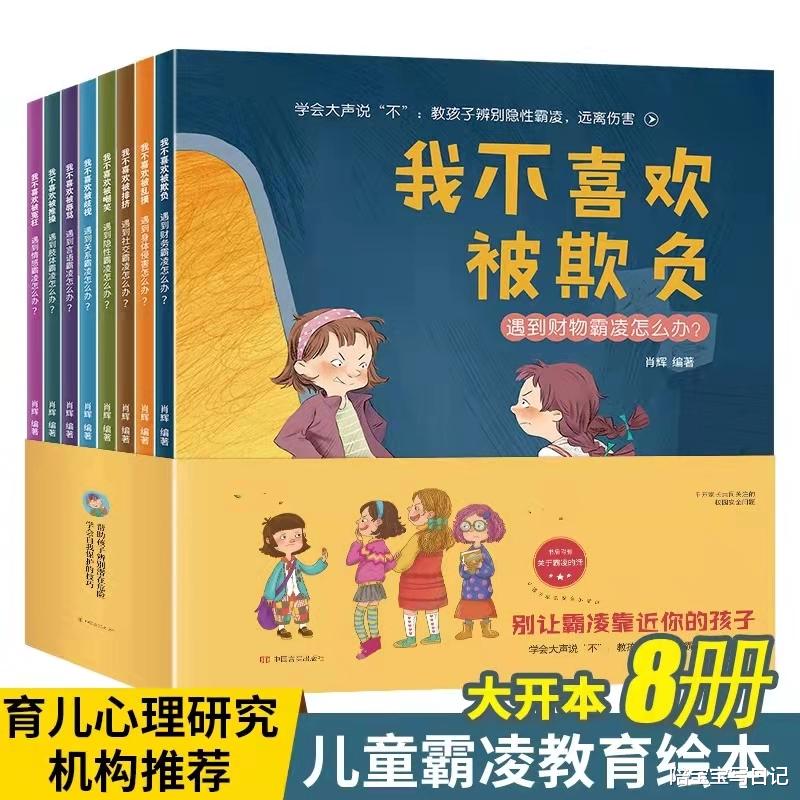

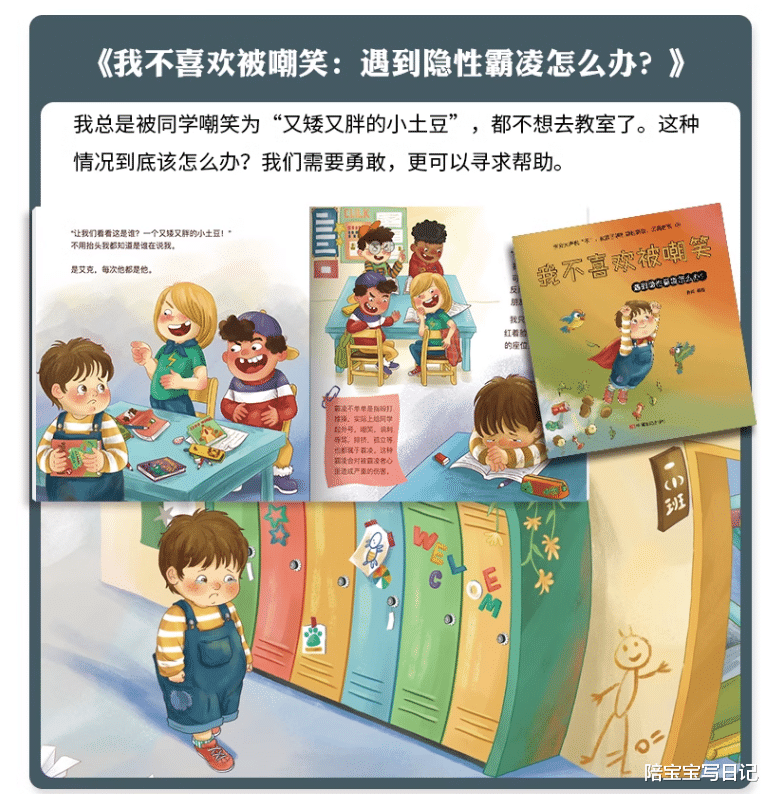

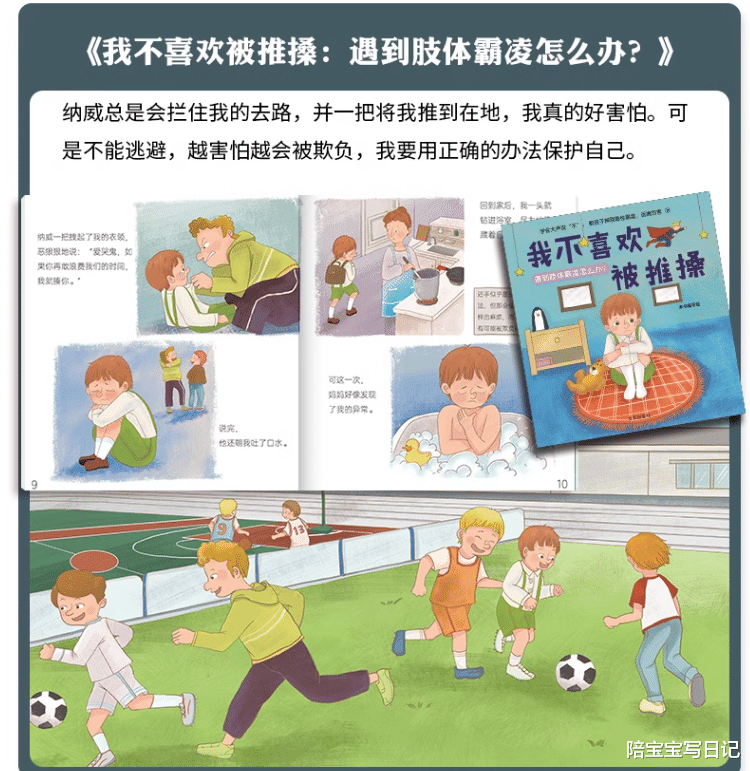

3-8岁:推荐一套非常好的绘本《儿童霸凌教育绘本》。

这套绘本共8册,是多家育儿研究机构强烈推荐的自我保护防霸凌教育类书籍,这套书贴合学龄前孩子心理,用这个年龄段孩子看得懂的方式,让孩子认识霸凌行为,远离伤害,学会自我保护。

这套书教孩子识别哪些行为属于霸凌行为,比如被嘲笑是属于隐性霸凌、被推搡是属于肢体霸凌、被冤枉是属于情感霸凌、被恶意触摸身体是属于侵害、被抢夺物品是属于财物霸凌、被排挤和孤立是属于社交霸凌、被歧视是属于关系霸凌、被辱骂和侮辱是属于言语霸凌等。

让孩子及时识别霸凌行为,勇敢学会拒绝,及时跟父母沟通,才能勇敢面对伤害,直面困难,积极乐观面对。

家有3-8岁孩子,强烈建议给他备一套《儿童霸凌教育绘本》,及时教会孩子自我保护,才能远离伤害,链接放在这里,点击即可购买。

中小学生:推荐两本自我保护书《我们为什么被霸凌》+《让孩子学会自我保护》。

《我们为什么被霸凌》作者是著名的主持人和作家陈岚女士,她同时也是儿童公益组织“小希望公益联盟”的创办者,先后创立多家青少年保护机构。

这本书从作者自身小时候的经历出发,分析每个阶段孩子的心理,通过长达400天的走访调查,用15个触目惊心的故事,揭秘孩子间最隐秘的霸凌行为。

不同于肢体霸凌,有些霸凌是看不见的,比如那些流言、恶意的绰号、刻意的排挤等等,而源头则是亲情的疏离、缺失的关怀、教育的畸形等等。

我们该如何让孩子远离霸凌、保护好我们的孩子呢?除了孩子自身具备自我保护意识外,家长的关心、家庭教育的正向化、以及学校的配合、教育体制的完善等等,都需要逐步改善。

《让孩子学会自我保护》这本书,则总结了我们生活中易出现的意外风险,比如交通事故、溺水风险、意外故事风险、被拐卖、霸凌等事件做详细分析,这些意外也许发生几率较低,可是哪怕是1%的可能,都会给我们带来100%的毁灭。

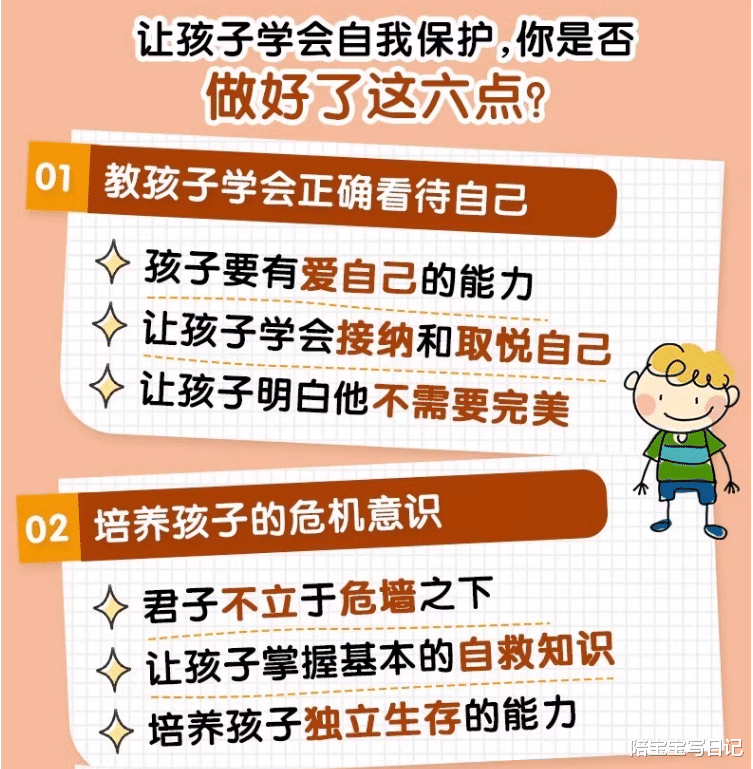

书中告诉孩子,要学会自我保护需要做好六点:

教孩子正确看待自己,学会接纳和取悦自己,让孩子接受自己的不完美,拥有爱自己的能力;

培养孩子的危机意识,让孩子掌握基本的自救知识,培养孩子独立生存的能力;

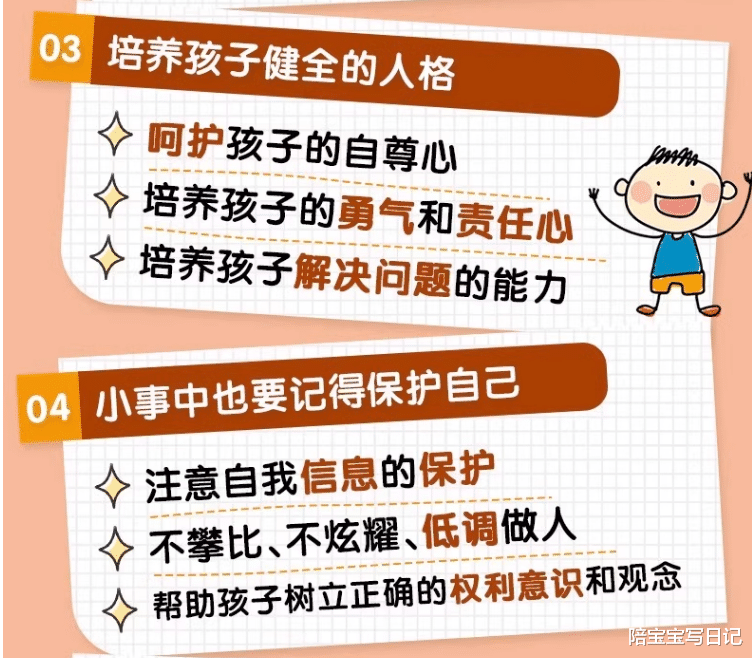

培养孩子健全的人格、勇气和责任心、学会解决问题;

树立孩子正确的物权意识;

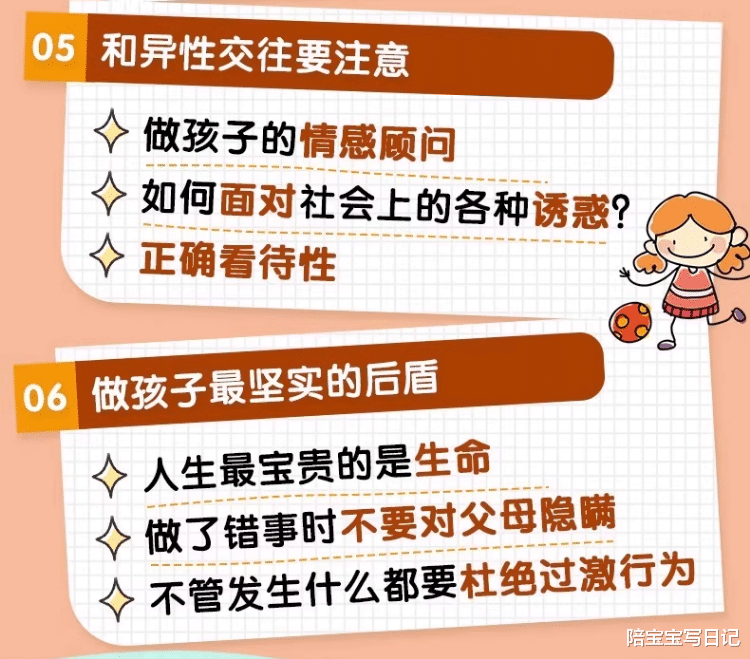

让孩子学会和异性交往,明白如何面对各种诱惑;

教孩子爱护生命,不对父母隐瞒错事,杜绝过激行为。

《我们为什么被霸凌》+《让孩子学会自我保护》通过故事、分析、总结的方式,让让孩子明白如何面对伤害,遇到危险时应该如何应对。家有中小学生,强烈建议给孩子备一套,链接放在这里,点击即可购买。

无论家有男孩还是女孩,我们都不可能陪他一辈子,让他树立自我保护意识,学会自我保护,教给他基本的防身技能,是我们能为孩子做的唯一的事。

作者:等风来

两个孩子的职场妈妈,左手执笔右手带娃,喜欢读书、写作、画画、坚信即便生活一地鸡毛,内心也要拥有自己向往的诗和远方,关注我,持续给您提供更多育儿干货。

(图片来源于网络,如有侵权请联系删除)