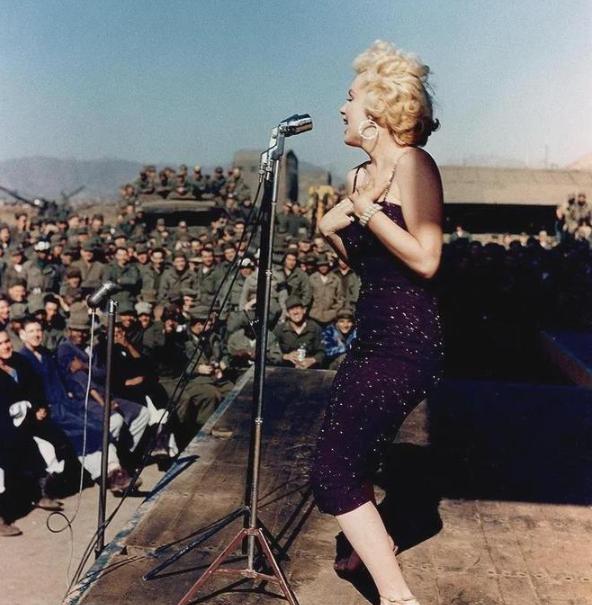

1954年,玛丽莲梦露不顾丈夫反对,强行中止蜜月旅行,独自一人跑去了国外慰问演出,在零下十几度的天气下,她穿着吊带表演了4天。 1954年初,玛丽莲·梦露正和新婚丈夫乔·迪马吉奥在日本享受蜜月,突然一封来自美国军方的邀请函彻底改变了她的人生轨迹。 对方希望她能前往战后的韩国,为驻扎在那里的美军士兵进行慰问演出,这个决定来得突然又关键。 当时朝鲜战争虽然停火已有半年,但半岛局势依然紧绷,二十多万美国大兵留在异国他乡,士气低迷、思乡情切。 而梦露这边,尽管顶着好莱坞明星的光环,在电影公司的地位却有些微妙,她常被定位为“性感符号”,角色深度有限,事业隐约面临瓶颈。 军方的邀请,对她而言像是一场及时雨,既是展现专业价值的机会,也是突破事业天花板的可能路径。 她的新婚丈夫迪马吉奥对此反应激烈,他不理解为何蜜月途中妻子要抛下自己,远赴条件艰苦的军营为士兵表演。 更让他难以接受的是,梦露的性感形象将在数万士兵面前展露,这对任何一个丈夫来说都是复杂的情感挑战,但梦露没有动摇,她迅速收拾行装,独自登上前往韩国的军机。 这一行动在当时的社会背景下显得尤为大胆,1950年代的美国社会对女性角色的期待仍偏向保守,梦露中断新婚蜜月追求事业的举动,本身就是一次对传统女性定位的无声挑战。 抵达韩国后,迎接她的是远超预期的热情,十多处军事基地轮番演出,四天内观众累计超过十万人次。 严寒的二月,气温低至零下十几度,她坚持穿着标志性的吊带裙登台表演,冻得皮肤发红却笑容不减。 士兵们的反应近乎狂热,有场演出因推迟开场,台下几乎骚动,主办方只能临时砍掉铺垫环节,直接请梦露上台才稳住局面。 更有士兵冒险违规滞留,只为亲眼见她一面,基地甚至动用坦克当临时舞台,确保更多人能看清她的身影。 这些细节无不说明,梦露带来的不仅是娱乐,更是一种精神慰藉,对远离家园的士兵而言,她的存在仿佛一束光,短暂照亮了枯燥艰苦的军营生活。 站在坦克上面对山呼海啸的欢呼时,她第一次真切感受到“明星”二字的分量,回美国后,影迷信件从每周几十封暴涨到数千封,电影公司也重新评估她的价值,开始提供更重要的角色。 她借此成功扭转了“花瓶”标签,逐渐转型为具有票房号召力的实力演员,然而硬币总有另一面,迪马吉奥的怨愤未能平息,两人婚姻很快因理念不合走向终点。 这段经历折射出职业女性在个人与事业平衡上的经典困境,梦露选择拥抱事业机遇,却也必须承受亲密关系中的代价。 当她在严寒中坚持表演时,传递的不仅是风情与歌声,更是一份属于职业女性的坚韧宣言,女性可以主动选择舞台,并为之承担后果。 这种清醒的取舍意识,至今仍具有现实启示,真正的选择自由,往往意味着在理解代价后依然坚持方向,梦露在聚光灯外的这份果决,或许才是她留给公众最值得深思的遗产。 参考资料:环球网,2017-11-04,《玛丽莲·梦露未曝光珍贵照片展迷人魅力》