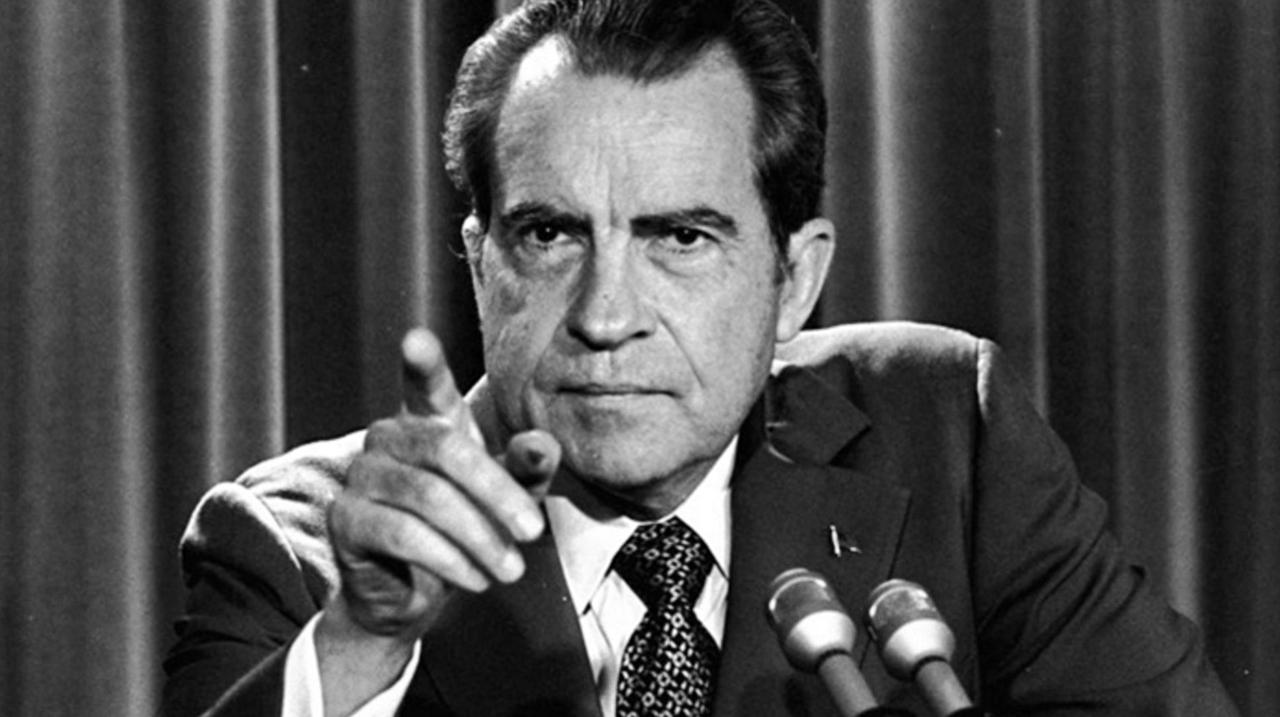

尼克松的墓碑:最好的褒奖 加利福尼亚州约巴林达的尼克松图书馆里,一块简单的黑色大理石墓碑静立在一片绿意中没,上面刻着一行字:“历史所能赋予的最高荣誉,莫过于和平缔造者”。 这句话安静地躺在1994年长眠于此的美国前总统理查德·尼克松的墓碑上,成为他政治生涯最凝练的注脚。 这块朴素的墓碑与一位改变世界政治格局的总统形成奇特对比,也引发着持续思考,这位因水门事件辞职的总统,为何选择“和平缔造者”作为自己一生的最终定义? 尼克松口中的“和平缔造者”荣誉,首先在亚洲大陆上显露痕迹,1972年2月,北京寒冷的空气中飘荡着历史转折的气息。 当尼克松的手与周恩来伸出的手相握时,两个大国关系冰层开始破裂。 这次访问催生的《上海公报》非同寻常,它没有用外交辞令掩盖分歧,而是开诚布公地承认中美在社会制度和对外政策上的“本质区别”,却又在和平共处五项原则基础上找到了共同前进的路径。 这份公报以超乎寻常的务实精神,确立了“一个中国”原则,为九年后中美正式建交奠定了基石。 尼克松这位曾经的“反共斗士”,最终以战略家的清醒将国家利益置于意识形态之上,为太平洋两岸开辟了和平共处的新纪元。 结束越南战争是尼克松给自己戴上的又一顶和平桂冠,这场美国历史上最长的战争已夺去数万生命,将美国社会撕裂到“崩溃的边缘”。 尼克松上任时誓言“快速结束战争”,提出了“越南化”策略,通过加强南越军队逐步取代美军作战,实现“体面撤军”。 1973年1月,尼克松政府终于签署《巴黎和平协定》,为美国这场漫长战争画上句号,战争的终结虽迟但到,使无数家庭免于继续承受失去亲人的痛苦,这一功绩终究被刻在了他的政治墓碑上。 对苏缓和则是尼克松“和平缔造者”拼图的第三块,面对美国实力相对下降与美苏核均势形成的现实,尼克松抛弃了简单的对抗逻辑。 他提出以“伙伴关系、实力和谈判”为支柱的和平新战略,在任期内与苏联领导人勃列日涅夫举行三次峰会。 深究尼克松的和平战略,本质是美国国力相对衰落时代的战略调整,而非放弃霸权追求。 五十年后再看尼克松墓碑上的那句“和平缔造者”,其复杂性超越字面意义。他追求和平的方式充满现实主义算计,结束越战是为挽回美国颜面;对华开放是为抗衡苏联;对苏缓和是为维持核优势。 但无可否认的是,他主政时期确实拆除了数处冷战火药桶,让世界远离了全面冲突的边缘。 《上海公报》签署五十年后的今天,国际格局已沧海桑田,但尼克松时代沉淀的外交智慧依然闪光。 中美关系证明双方可以“在承认根本差异的同时找到共同道路”,务实精神提醒我们国家利益应超越意识形态桎梏。 在分裂的世界中搭建沟通的桥梁,让和平不仅是一种理想,更成为可触及的现实,历史给予尼克松的这个评价,或许正是对他最恰当也最意味深长的褒奖。 参考资料:上观新闻,2024-02-21,《52年前的今天,尼克松访华开启“破冰之旅”》