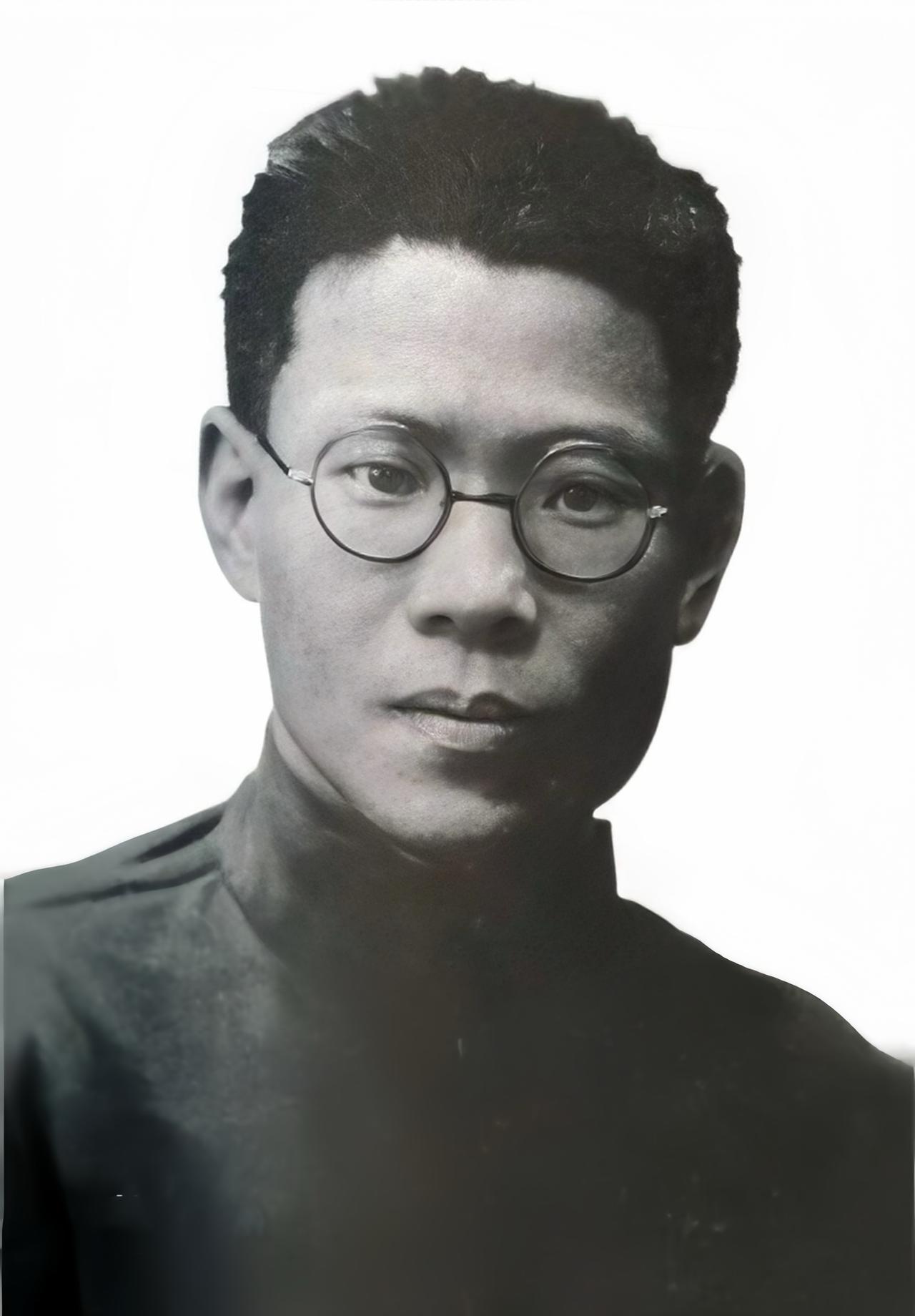

1937年8月,陈独秀出狱,这是他遭遇的第五次牢狱之灾。出狱后他想重回延安。毛主席表示十分欢迎,不过要答应3个条件。 陈独秀1879年出生于安徽安庆,家境书香却早年丧父,由祖父和长兄抚养长大。他从小聪颖,17岁考中秀才,但对科举制度嗤之以鼻,乡试交白卷,愤然离场。清末的腐败和列强侵略让他痛心,戊戌变法失败更如当头一棒。他决心寻找救国之路,1901年东渡日本,进入东京高等师范学校,接触西方民主思想,埋下变革的种子。回国后,他在安徽创办《安徽俗话报》,用白话文唤醒民众。1915年,他在上海创刊《青年杂志》,次年改名《新青年》,提倡民主与科学,猛批封建礼教,掀起新文化运动的热潮。1917年,蔡元培三顾茅庐,请他担任北大文科学长,他在北大讲台挥斥方遒,吸引无数青年。《新青年》编辑部迁至北京,聚集李大钊、胡适等人,成为思想启蒙的中心。1919年五四运动,他因散发传单被捕,狱中仍笔耕不辍。1920年,他在上海建立中共早期组织,为建党奠基,宣传马克思主义,抨击军阀与列强。他的言行让国民党视他为眼中钉,多次逮捕他入狱。尽管如此,他始终不屈,将牢狱视为斗争的延续。1920年代末,因政治理念分歧,他支持托派,反对中共的武装斗争路线,最终被开除党籍,成为无党派人士。即便如此,他仍关心国家命运,抗战爆发后多次发表文章,痛斥国民党不抵抗政策。 1937年8月,抗日战争全面爆发,陈独秀因局势变化被提前释放。这是他第五次出狱,58岁的他已无党籍,托派标签让他备受争议。出狱后,他第一时间联络中共,表达重回延安的愿望。延安方面,毛泽东接到请求,颇为重视。陈独秀早年对毛泽东影响深远,北京求学期间,毛泽东常旁听他的课程,深受启发。然而,党内对陈独秀归来分歧严重。部分人指责他支持托派,甚至扣上“汉奸”帽子。托派主张将民主革命与社会主义革命对立,认为单靠一国难以完成革命,需依赖国际力量,这与中共路线相悖。加上斯大林掀起的反托派浪潮,中共与苏联联系紧密,陈独秀的处境极为尴尬。毛泽东力排众议,提出三项条件:一是公开声明放弃托派并承认错误;二是支持抗日民族统一战线;三是通过行动证明抗战诚意。他强调,陈独秀无需恢复党籍,可在党外合作,为抗战出力。陈独秀收到条件后,断然拒绝第一条。他认为托派主张并无根本错误,国际革命形势尚未明朗,公开认错违背原则。后两条他本可接受,出狱后他已联系叶剑英等人,表达抗战决心。但他性格倔强,认定的事情绝不低头。同一时间,国民党也在拉拢他,蒋介石通过胡适等人许以高官厚禄,条件是写悔过书。陈独秀断然拒绝,国民党害死他两个儿子,这笔血债让他绝无妥协可能。最终,他既不愿接受中共条件,也不向国民党屈服,选择独自抗争。 陈独秀孤身前往武汉,希望联合志士为抗战出力。1937年底,武汉作为国民党临时首都,局势动荡,各方忙于自保,无人响应他的号召。他试图组建抗日团体,却屡屡碰壁。年老体衰的他,身体和精力都难以支撑,失望之下,他于1938年辗转至四川江津,隐居在一座小院。抗战局势恶化,日军步步紧逼,国军节节败退,他虽痛心却无力回天。他继续著述,研究文字学,编写《小学识字教本》,试图为文化事业再尽绵力。1939年,他在江津白沙镇聚奎中学演讲,鼓励青年投身抗战,声音洪亮却难掩疲态。疾病逐渐侵蚀他的身体,他日渐消瘦,生活困顿。1942年5月27日,他在江津小院内病逝,终年63岁。他的离去未引起太多关注,无碑文,无追悼。晚年虽孤独,他为民族觉醒与抗战所做的努力从未被历史遗忘。他以《新青年》启迪民智,以建党奠基革命,即便与中共分道扬镳,他对民族独立的追求始终如一。他的故事,是中国近代史上的浓重一笔,激励后人继续奋斗。