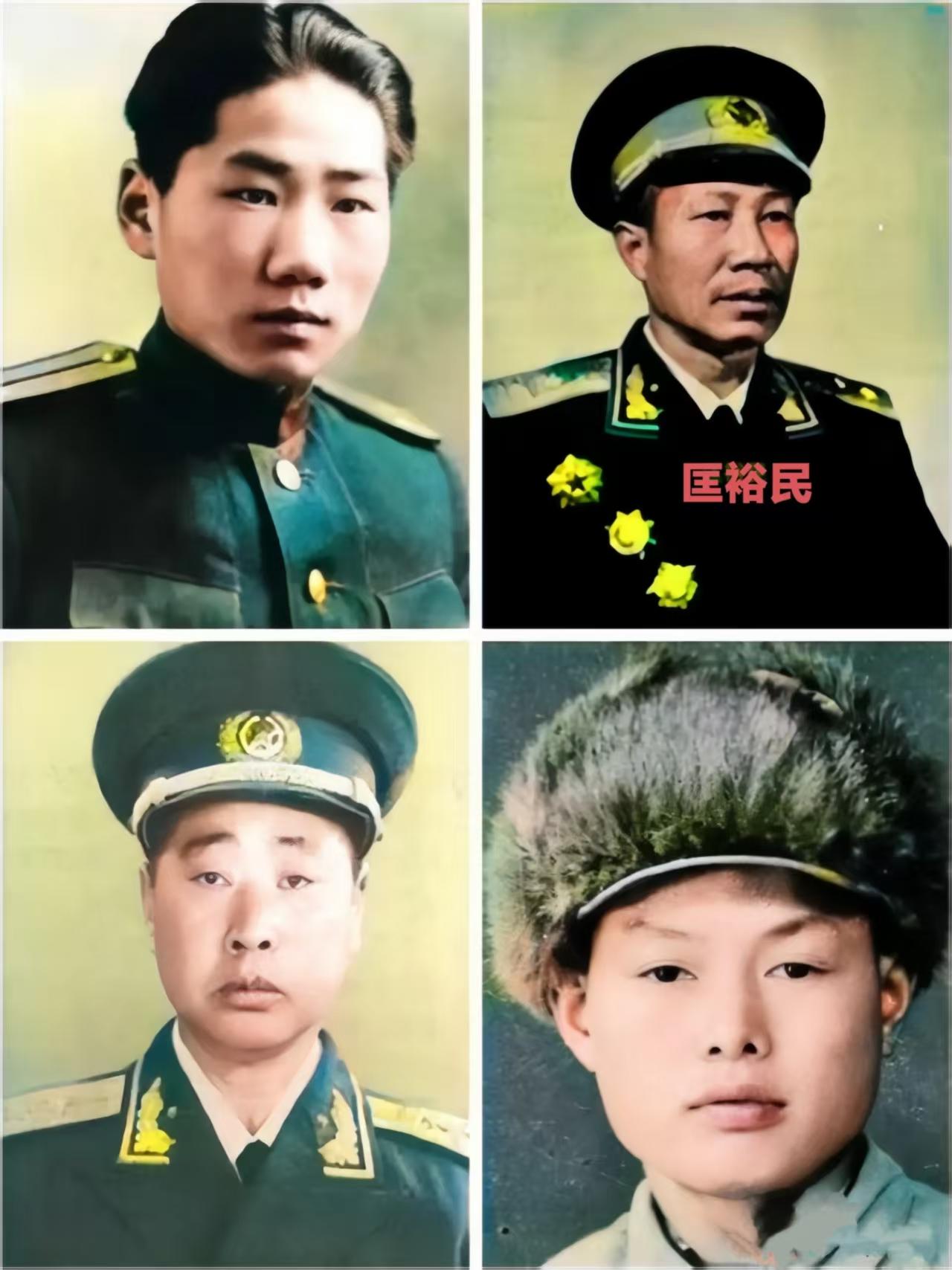

1971年秋,组织派人来,同铁道部军管负责人苏静中将谈话,问:“你与XX的关系怎么样?”不像其他人撇清关系,苏将军答:“在战争年代,我和他关系密切。”没想到经过调查,苏静中将被释放,组织定论:“心底无私天地宽。” 1971年秋天,北京铁道部的一场谈话成了苏静中将人生中最关键的时刻之一。组织派人找到他,直截了当地问:“你与XX的关系怎么样?”那是个敏感的年代,很多人为了自保忙着撇清关系,可苏静却淡定地说:“在战争年代,我和他关系密切。”谁也没想到,这句坦诚的话不仅没让他陷入麻烦,反而让他通过了审查,被组织释放,还得了个“心底无私天地宽”的评价。他到底凭什么在风口浪尖上站稳脚跟?答案就藏在他的故事里。 苏静,1910年12月21日出生在福建龙海一个普通农民家庭。小时候家里穷,但他聪明好学,7岁进私塾,后来上了小学和中学。中学时他接触到进步思想,1927年加入了反帝大同盟,参与了不少反帝反封建的活动。1930年考进师范学校,因为组织学潮被当局通缉,只能跟父亲逃到缅甸。在那儿,他学了摄影技术,这技能后来在革命中帮了大忙。 1931年“九一八”事变爆发,国家危急,他果断回国。1932年加入红军,用摄影记录革命活动,留下了不少珍贵资料。1936年,他正式入党,从此一心扑在革命事业上。长征时,他在红一军团干作战和侦察工作,画了几百张行军路线图,帮红军顺利到了陕北。抗日战争中,他加入八路军115师,负责侦察,在平型关战役中提供了关键情报。后来还参与开辟山东根据地,干了不少实事。 解放战争时,他在东北野战军当作战处处长。辽沈战役中,他提出“坑道近迫作业攻城”的战术,助力拿下锦州,被上级夸为“一个苏静等于十万兵”。平津战役中,他代表我军参与北平和平解放谈判,跑前跑后促成了古城免受战火。新中国成立后,他干过中南军区副参谋长、总参军务部部长、国家计委副主任等职,为军队建设和国家经济出了不少力。1955年,他被授予中将军衔,得了二级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章。 1971年9月13日,某高官出事,组织开始清查相关人员。苏静因为战争年代跟这人关系近,成了重点审查对象。面对调查,他没遮掩,直接承认战争年代的密切关系,还说新中国成立后因为工作需要去过对方家两次。后来在铁道部,他跟一些派系斗争对着干,公开支持另一派,帮了不少受不公平待遇的老战友,这让他跟那人的关系反而疏远了。 调查组查了他的档案,问了跟他共事的人,确认他虽然跟那人早年关系近,但从没掺和任何不该掺和的事。相反,他在铁道部坚持原则,不怕得罪人。60年代,他因为支持另一派被贴大字报,可他没低头。几周后,组织得出结论:苏静没问题,立场坚定,释放了他,还给了“心底无私天地宽”的评价。这句话不光是表扬,更是他一生的写照。 审查过后,他在铁道部接着干,后来调到国家计委副主任岗位,参与了三峡工程、京九铁路等大项目的规划。80年代改革开放,他支持经济改革,提了不少农业和工业发展的建议,推动计划经济往市场经济转。90年代退休后,他在北京过起了简单日子,住老四合院,种花养草,还爱摄影。晚年他常拍北京胡同的市井生活,跟年轻人分享经验,鼓励他们记录时代。 1997年11月28日,苏静因病去世,享年87岁。他的离世让很多人惋惜,党和国家领导人高度评价他为革命和建设做的贡献。他的摄影作品被整理成册,成了后人怀念他的遗产。苏静这一辈子,用忠诚和无私诠释了啥叫“心底无私天地宽”,也给后人留下了学习的榜样。