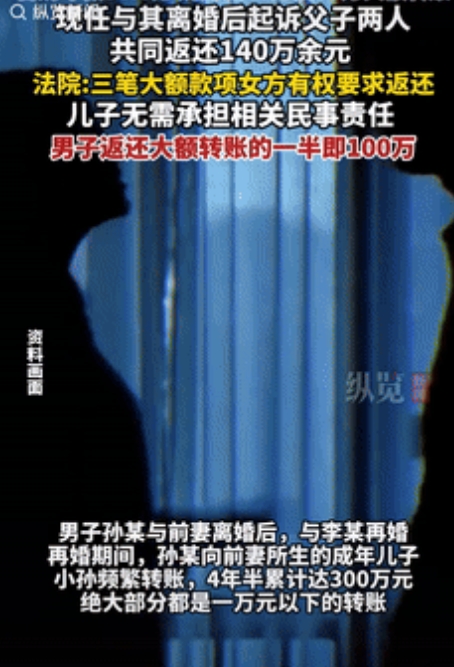

“碰到狠人了!”7月9日,江苏一男子再婚后,向前妻所生的成年儿子频繁转账,累计高达300万元,其中包含36.8万元车款,79万元房款和83万元大额转账,男子再次离婚后,现任妻子将男子起诉至法庭,要求返还140万余元,法院判了! (信源:潇湘晨报——再婚男子向前妻儿子转账300万被现任起诉,法院判返还100万,律师解读) 再婚家庭的亲情与财产,向来是笔算不清的糊涂账。当枕边人成了“内贼”,偷偷将数百万夫妻共同财产送给前妻的儿子,这官司该怎么打?江苏无锡的一起案件,就为我们上演了一出法律与人情博弈的精彩戏码。 故事的主角是孙某和他的现任妻子李某。在他们四年半的婚姻里,孙某扮演着一个“慷慨”的父亲角色,持续不断地给与前妻所生的成年儿子小孙转钱,总额竟高达300万元。这笔钱里,大部分是万元以下的小额转账,看似是日常的关怀。 可问题就出在那三笔格外扎眼的大额款项上:一笔36.8万的购车款,一笔79万的购房款,还有一笔83万的资金,合计近200万。这些钱,显然超出了一个普通家庭里“父爱”的日常开销范畴。 而当这场婚姻走向破裂时,这一笔巨款却成为了矛盾的导火索。前妻李某将孙某和他的儿子小孙一并告上法庭,诉求简单明确:这些钱属于夫妻共同财产,孙某未经她同意擅自处分,严重侵犯了她的权益,因此父子二人应共同返还其中的一半,约140万元。 法庭面临的核心难题是:丈夫拿夫妻共有的钱资助和前妻生的儿子,这笔账到底该怎么算? 法院的审理过程,堪称教科书级别的“端水艺术”。首先,法律的尺子量得很准。《民法典》规定,夫妻对共同财产有平等的处理权,处理大额财产必须双方协商一致。 孙某私下转给儿子的那近200万元,用于购房购车,无疑属于重大处分,却完全绕开了妻子李某。这一点,孙某输得明明白白。法院认定,他擅自处分夫妻共同财产的行为无效,侵害了李某的合法权益。 到此为止,似乎李某胜券在握。然而,判决的转折恰恰出现在对儿子小孙责任的认定上。法院进一步看,认为现有证据不足以证明父子俩存在恶意串通、转移财产的主观故意。 法官给出的理由颇具人情味:父母在经济上资助成年子女,是人之常情,符合社会普遍的家庭伦理。这与那些为了规避法律、恶意转移财产给第三方的行为,在性质上有本质区别。说白了,给儿子买房和给情人买房,在法律评价上不是一回事。 判决的巧妙之处也正在于此:父亲必须为自己的擅自处分行为“买单”,而已经成年的儿子,却可以心安理得地收下这份厚重的“父爱”,无需承担任何返还责任。 最终,法院的判决是:丈夫孙某向妻子李某返还大额转账的一半,即100万元。而儿子小孙,则不需要退还一分钱。 这个结果,既维护了妻子李某对夫妻共同财产的平等处理权,也巧妙地回避了让父子对簿公堂、追回“亲情赠与”的尴尬。 它清晰地划下了一条界线:在婚姻中,处理大额财产必须透明公开,夫妻一方的权利神圣不可侵犯。但同时,法律也承认,血浓于水的亲情有其特殊性,不能简单粗暴地用“恶意转移”来定性。 那么,这份判决真的实现了完美平衡吗?或许,它在法律框架内给出了一个最不坏的答案。丈夫为自己的隐瞒和不尊重付出了百万代价,妻子的财产权益得到了法律支持,而那份已经付出的父爱,也没有被强行收回。 只是这背后,破碎的信任和复杂的亲情关系,恐怕不是一纸判决能够修复的。它更像一个冷静的提醒:家庭里,比金钱分割更重要的,是开诚布公的沟通与尊重。否则,法律能分清的只有钱,分不清的是人心。