苏州,刚刚诞生了一块新地王。

这宗由绿城竞得的地块,刷新了苏州宅地的楼面地价纪录,溢价率高达42.05%。

热闹不止于苏州。

土拍市场,又开始热起来了!楼市风向标,正在回暖。

直接看数据:

第一,土拍溢价率,明显涨了。

克而瑞数据显示,2月平均溢价率达到5.2%,重新回到2022年以来平均线的上方。

这个成绩,也创下了近7个月以来的高点。

不知不觉,土拍溢价率已经悄悄“三连涨”,怎么不算是回暖呢?

流拍率,也回落到了近一年的低位水平。

第二,高溢价率地块频频出现。

龙年首次土拍,各大城市和开发商纷纷摩拳擦掌,铆足了劲儿要抢几块靓地。

北京打响了第一枪。尽管加上了“10000平方米现房销售”的苛刻条件,依旧迎来超过20家房企报名参战。

一次次举牌加价后,当天两宗地块的溢价率双双触顶摇号成交,为新年土拍送上了“开门红”。

杭州出让7宗涉宅地,100多个“小目标”美滋滋收入囊中,平均溢价率高达19.1%。

最疯狂的当属合肥。“龙年第一拍”TOP10房企几乎都来了,3宗涉宅地块全部溢价成交,最高溢价率是恐怖的54%。

进入3月以来,土拍热度不减,成绩单一个比一个惊人。

苏州新地王,来了一点小小震撼。

成都爆发“抢地大战”,锦江区的潘家沟31.2亩地块,足足拼杀了55轮竞价才决出胜负,溢价率也冲上了31.76%。

值得注意的是,头部民营房企仅剩的“独苗”龙湖,今年已经拿下了西安和佛山的两宗地块。

土拍,向来是楼市的风向标和前哨站。

开发商敢不敢拿地,敢不敢溢价拿地,民营房企有没有拿地,是观察楼市温度的几个重要指标。

去年“小阳春”前夕,北京上海都出现了“几十家房企围猎一宗地”的火爆场面。

今年虽然热度稍逊一筹,但比起去年年底也显著回温。

难道说,楼市又要高歌猛进了吗?

当我们把观察范围拉长,会得出一个很明确的结论:

火起来的只有少数一二线城市,热闹都是它们的。

至于广大三四线城市,仍然在苦苦挣扎,可以说是毫无起色。

看看这份让人皱眉的榜单吧,都快被城投占领了。

来源:中指数据

今年前两个月,拿地金额前10的企业里,石家庄城发投集团名列第5。连大央企保利都只能屈居第11位。

拿地面积榜就更直白了,前排几乎被城投包圆了:

湖北金圆投资开发集团、岳阳城建、萍乡赣湘产业园区发展、济南高新控股集团……

无论是金额,亦或是面积,都丝毫不见民营房企的身影。

往下划拉了很久之后,才终于看到一家民营房企大华集团,排名第30。

来源:中指数据

即使是民营房企最活跃的杭州,情况也并不乐观。

这次的7宗涉宅地里,有5宗直接被民营房企拿下(滨江集团、西湖房地产、兴耀房产、海威置业),占比相当高。

另外2宗地块,1宗被混合所有制的绿城摘得,1宗由民企滨江与“国家队”联合拿下。

来源:中指数据

但是,这些民营房企都是杭州的“家生子”,几乎只专注于杭州本地市场。

就拿滨江集团来说吧。

去年滨江集团合计取得土地32宗,总投资金额高达560亿元。然而,这其中有26宗位于杭州,占总数超过8成。

兴耀地产,2023年全口径销售额才刚突破200亿,权益销售额100亿+。以这个体量,很难影响更大范围的市场。

反观广州和厦门,曾经“粤系”和“闽系”的大本营,民企死的死、伤的伤,谁还有余力爬起来拿地呢?

几年前,“布局全国”“进军xx区域”是各大房企挂在最边上的目标。而现在,极少有房企敢进军一座没碰过的新城市。

据“地产总裁参考”统计,

作为全国化布局的10强房企,龙湖进入的城市是最少的,只有68个。近两年为了应对市场下行,更是收缩到了20个主力城市,优中选优。

收缩,而且是大范围收缩,才是活下去所必须的。

即使是那些30%、40%、50%的超高溢价率背后,房企心态并非大举进攻,而是:

谨慎,保守,小心翼翼。

不光民企小心翼翼,前两年在土拍市场上疯狂“扫货”的央企国企,也变得如履薄冰。

央企招商蛇口,以12.98亿元竞得滨科城BK202401号地块,住宅楼面价25050元/平方米,溢价率54%。

论地段,滨湖科技城,是合肥红盘分布最密集的区域之一,摇号属于家常便饭。

楼面价超过2.5万/平,且容积率只有1.8,大概率是11-12层的小高层大面积改善产品。

再加上地块面积43.2亩(约28800平方米),总货量并不会很多,去化速度有保障。

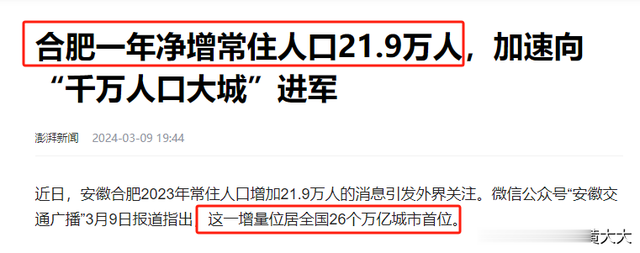

更何况,合肥刚刚荣登最新一届“抢人大战”冠军,去年新增常住人口近22万人。这都是未来真金白银的购买力啊,开发商敢不看重吗?

混合制的绿城,溢价40%拿下的苏州新地王,其实总价只有8亿。

论地段,狮山路区域,是苏州出了名的高端改善板块,近年来土地供应非常稀缺,出一宗火一宗。

新地王的容积率仅仅1.02,建筑高度限制在10-24米,户型面积不低于180平,纯叠墅或者纯洋房,没跑了!

成交楼面价45455元/平,估计能卖到6万,总价千万起步,货量也就100套左右。

梳理过多个案例之后,可以简单总结出房企的拿地逻辑:

太刚需的,不要,因为刚需市场不景气,客户都跑去买二手房了,改善市场才有得玩;

总价太贵的,不要,因为会占用过多资金,进一步加重周转压力,现金流一定要保住;

面积太大的,不要,因为去化速度会慢,战线无限期拉长,直接影响回款速率。

总而言之,房企们共同的核心诉求就是,花钱越少越好,跑得越快越好。

现在有多着急呢?

上午刚拿地,下午已经开始建群蓄客,正在成为房企们的“常规动作”。

杭州土拍当天下午,各种购房群里冒出上午多个项目的客户群二维码。连销售都吐槽:“市场太卷,我们后端销售只能提前介入抢潜在客户”。

以前,我们希望热点地块能“以点带面”,把一座城市的热度都带起来。

然而就在同一个苏州,当狮山砸出40%溢价率的时候,太湖新城地块悄无声息地撤退了。

越来越多房企认清现实:

楼市一面是冰山,一面是火焰,本就是毫不相干的。

尽管如此,土拍依然是楼市的风向标,并没有失效。

只不过,它不再是发起冲锋的号角,而是避免踩坑的警钟。

对房企而言,以前市场好的时候,即便拿错一块地,房子慢慢也能卖完,大不了花个几年时间。

在当下这个环境,拿错一块地,是关乎生死的大事。如果不是财大气粗的央企,很可能就无了。

试错成本太高,倒逼还活着的房企一再小心,生怕踏错了小命不保。

也因此,土拍一定程度上成为咱们普通人买房的重要参考指标。哪怕是反向指标,也是很有价值的。

那些没有房企碰的城市,没有房企碰的板块,你最好也绕路走。