屈原,芈姓,名平,字原,战国时期楚国“诗人”与“政治家”。

屈原作为伟大诗人的同时,还是一位优秀的政治家,只不过屈原所做的“政治改革”全都失败,且记载不多,导致大家不太关注他政治方面的才能与努力。

至于屈原的“政治改革”失败,不是说他能力不行,而是遇到了楚怀王这类“庸主”。

屈原生凭屈原主要生活在战国中后期的楚怀王(在位前329年—前296年)和楚顷襄王(公元前298年—前263年)时期。

关于屈原的生辰时间,目前还没有统一,大家只认可屈原生于楚宣王时,个人从楚史专家汤炳正的说法,屈原生于楚宣王二十八年(前 342 年)。

又屈原诞生的时期,正是秦楚关系恶化的时期,如前 340 年(楚宣王三十年、秦孝公二十二年),“秦封卫鞅于商,南侵楚。”秦国把商地封给商鞅(即卫鞅),并开始向南扩张,进犯楚国。楚威王三年(前 337年),秦惠文王初立,“楚、韩、赵、蜀人来朝。”秦惠文王时,楚和韩、赵、蜀国派人去秦朝见,楚已开始向秦屈服。

屈氏世系仅参考

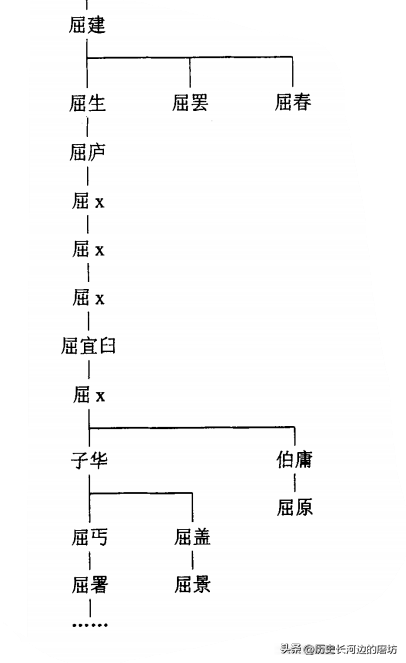

屈原出生于楚国大族屈氏,其父据屈原自己讲“朕皇考曰伯庸”,此伯庸是谁,暂且不知。

另外就是“子华”,其头衔为“莫敖”子华,见《楚威王问于莫敖子华》一文中,按年龄算,子华比屈原大“一辈”,所以将子华与“伯庸”视为同一辈。

“莫敖”是屈氏世袭的官职,通常由屈氏宗子继承,按常理推断,屈原可能非屈氏主支。

不过,屈氏偏文的家族属性,大概被屈原继承并发扬。

屈原任左徒

《史记》记载屈原的事迹始于楚怀王时任“左徒”。

屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。博闻强志,明于治乱,娴于辞令。入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

关于“左徒”是个什么官?

以现有史料推测,“左徒”可能是负责外交方面的官员,比如春申君“以左徒为令尹”。春申君从秦国捞回太子熊完,熊完为楚王后,春申君“以左徒为令尹”,此左徒就是春申君的前职。

可见,左徒低于令尹,但不会差令尹很多级,大概属于“大夫”中的“上大夫”一爵。春秋战国时期各国爵位大致可分为“卿,大夫与士”三级,但楚国只有“大夫”一级。

屈原任左徒时,“入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。”能参入楚王的国事中,出能接待各国宾客,应对诸侯,可见屈原在左徒任上是十分受楚王信任与重用的。

然后是屈原什么时期任职左徒?

大概是楚怀王十年公元前319年,当时处于“合纵连横”期间,“(楚怀王)十一年,苏秦约从,六国共攻秦,楚为纵长,至函谷关。秦出兵击六国,六国皆引归。”

“楚纵秦横”,合纵则楚得利,连横则秦得利。屈原作为楚国的外交人员,主张“合纵”,所以屈原是坚定的“联齐派”,借“齐楚联合”压倒秦国。

“联齐抗秦”大约在楚怀王十六年(前313年)之前,屈原出使齐国,与齐结盟,这事对秦国产生影响,秦国派张仪出使楚国,准备破坏齐楚结盟。

秦欲吞灭诸侯,并兼天下,屈原为楚东使于齐,以结强党。秦国患之,使张仪之楚。

张仪使楚是在楚怀王十六年,秦惠王十二年(前313年),所以推测屈原使齐在此之前。

屈原出使齐国,大概带回了齐楚结盟这个外交成果,不然秦国也不会让张仪出使楚国搞破坏。

张仪来楚国后,用钱赂一众楚国高官包括令尹司马等、还有楚王夫人郑袖;

秦国患之,使张仪之楚,货楚贵臣上官大夫、靳尚之属,上及令尹子阑,司马子椒;内赂夫人郑袖,共谮屈原。

众人趁屈原使齐未归期间,不断给屈原造谣,使得楚怀王疏远屈原。

怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。上官大夫见而欲夺之,屈平不与。因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知,每一令出,平伐其功,(曰)以为‘非我莫能为’也。”王怒而疏屈平。

史书说楚怀王远屈原是因为小人诬告,这就未免太表面了。真实原因还是外交路线之争。

时楚怀王十五年(前314年),燕国发生内乱,齐国趁机攻破燕国。齐国攻破燕国,打破了各国平衡,尤其域外大国楚国与魏国,就想拉着赵国一起打齐国,“楚、魏憎之,令淖滑、惠施之赵,请伐齐而存燕”。

楚国作为“纵主”,且一直有“欲有霸王之号”的楚怀王就想趁此机会攻打齐国,可因屈原是“亲齐派”,不主张与齐交恶,这就是楚怀王远屈原的真实原因。

再加上屈原奉楚怀王令,制定了许多改革政策,必定触动了上官大夫等人的利益、楚国旧贵族的利益,二者一合并,屈原必定被旧贵族所“谮”。

最直接后果就是屈原的“左徒”一职被免。《史记·屈原列传》在叙述“王怒而疏屈平”之后紧接“屈平既绌”。

二次使齐

张仪使楚,游说楚怀王与齐断交,又以六百里商於之地为诱饵,称如若楚与齐断交,秦就将这六百里地送给楚国。

楚怀王贪这片地,还真与齐断交,并派人去接受这六百里商於之地,结果张仪却说;“仪与王约六里,不闻六百里。”

楚怀王大怒,发动丹阳、蓝田二战,大败。

《楚世家》载:“十七年春,与秦战丹阳,秦大败我军,斩甲士八万,虏我大将军屈匄、裨将军逢侯丑等七十余人,遂取汉中之郡。楚怀王大怒,乃悉国兵复袭秦,战于蓝田,大败楚军。韩、魏闻楚之困,乃南袭楚,至于邓。楚闻,乃引兵归。”

楚国没得到商於之地六百里,反而失去汉中之地。楚国接着再战蓝田,复大败。韩魏二国也趁机攻楚。

楚国被逼至绝境,此时楚怀王只得“联齐”,这就需要亲齐派的屈原。

楚怀王十七年(前312年)屈原临危受命,二次出使齐国。这次出使,屈原又完成了使命,齐楚结盟,秦惠文王得此消息后,欲以汉中之半的土地和楚。但楚怀王被张仪所骗过深,只想要张仪。秦惠文王怕张仪被杀,不愿意换,张仪知道后,主动提出使楚国。

张仪来到楚国后,又是一阵贿赂,让楚王宠姬郑袖在楚怀王面前替张仪求情。楚怀王不知怎么想了,放过张仪,而且答应与秦国亲善。

此刻的屈原还在齐国,忙于楚齐结盟一事,待回楚国后,屈原立马建议楚王杀了张仪,楚怀王又导向屈原,派人去追张仪,但张仪已离楚境。

“是时屈平既疏,不复在位,使于齐,顾反,谏怀王曰:‘何不杀张仪?’怀王悔,追张仪不及。”

屈原建议杀秦使张仪,就是为保证齐楚联盟不被破坏,可人算不如天算,屈原后脚回楚国,张仪前脚就离开楚国,楚王派的人没追上张仪。

屈原被流放楚怀王十八年(前311年),怀王第二次派屈原使齐,齐楚再次和好。

楚怀王十九年(前310 年),秦惠文王死,秦武王继位。秦武王不喜张仪,张仪去秦反魏,“诸侯闻张仪有郤武王,皆畔衡,复合从。”

秦武王不喜张仪,不用张仪“连横”之术,众诸侯背横合纵。秦武王的策略是攻韩,所以秦武王在职的四年间,秦楚两国无战事。

问题在楚怀王二十二年(前 307 年),秦武王去世,其弟秦昭襄王于次年(公元前306 年)继位。

秦昭襄王的母亲宣太后芈月是楚人,且宣太后刚入主秦国,根基尚浅,就有意促成秦楚关系缓和。

所以在楚怀王二十四年(前305 年),楚秦两国互为婚姻,秦迎妇于楚,楚迎妇于秦,结两国之好。

楚怀王二十五年、秦昭襄王三年(公元前304 年),秦昭襄王与楚怀王在黄棘结盟。同时秦国把上庸给送与楚国。

但是楚国作为合纵长,与秦国“结盟”,自然引起三晋与齐国的不满。于是楚怀王二十六年(前303 年),齐韩魏三国(韩国半残,已成秦国事实上的属国)因楚背约而伐楚,楚怀王以太子为质子请求秦国救援。秦救楚,三国撤兵。

秦楚结盟自然引起屈原的反对,由于屈原反对,楚怀王二十四年前305年将屈原被流放,不久后被召回。

楚怀王二十七年(前302年)秦楚关系又出现意外。为质于秦的楚太子在秦斗殴,杀死了秦国的一位大夫,私自逃回楚国,使得秦楚关系进一步恶化。

二十七年,秦大夫有私与楚太子斗,楚太子杀之而亡归。二十八年,秦乃与齐、韩、魏共攻楚,杀楚将唐眛,取我重丘而去。二十九年,秦复攻楚,大破楚,楚军死者二万,杀我将军景缺。怀王恐,乃使太子为质于齐以求平。

楚怀王二十八年(前301年),秦齐韩魏四国攻楚,楚大败。

楚怀王二十九年(前300年),秦攻楚,秦军斩首二万,杀楚将景缺。

楚怀王大恐,以太子为质,想请齐国帮忙。屈原可能又被启用。

见楚国又想与齐国结盟,秦国再次跳出来,秦昭襄王遗书于楚怀王说;“寡人与王约为弟兄,盟于黄棘…………。寡人愿与君王会武关,面相约,结盟而去,寡人之愿也。敢以闻下执事。”

秦昭襄王的意思是秦楚再次结盟,这次是“邀请”楚怀王在武关相会,结盟而去。

楚怀王想去应约,屈原与昭雎反对,屈原的理由是,“秦虎狼之国,不可信,不如毋行。”但楚怀王儿子子兰劝楚怀王去,不要“绝”了秦国的欢心。

于是,楚怀王应约了,从此再也没有回来。

楚怀王被劫期间,楚国从齐国迎驾太子横立为楚顷襄王,又以公子子兰为令尹。但楚国一些贵族认为是子兰让楚怀王入秦,至使楚怀王被劫,就应该为此负责。

这些反子兰的贵族其中就包括屈原,屈原对于子兰劝楚怀王入武关一事心有不满,子兰就利用楚国亲秦派,向楚顷襄王谮屈原之短,使得楚顷襄王再次流放屈原。

屈原第二次被流放后,直到死,屈原都没有再次召回。

大约在楚顷襄王二十一年(前278年),秦军破郢,次年屈原投水自杀。

屈原的政治悲剧不在自己,而在楚怀王这个“庸主”,楚怀王有“大志”,但无能力,尤其是缺乏判断能力,谁最后一个劝自己,就听谁的,这就使得外交人员屈原相当被动,没有志同道合的盟友在朝中看着楚怀王,至使楚怀王的政策反复变动,终于自食其果。